突然の交通事故に遭遇すると、頭が真っ白になり何から始めればよいのか戸惑ってしまう方も多いはずです。

しかし、事故直後にとる行動が、その後のトラブルや損害賠償の大きさに影響を及ぼします。

「まず救護?警察?相手とは何を話せばいい?」

と焦らないようにするために、本記事では事故発生直後から示談までの一連の対応手順を、被害者・加害者の立場別にわかりやすく解説します。

万が一のときに備えて、「自分がどのように行動すべきか」を事前に理解しておきましょう。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。 ...続きを読む

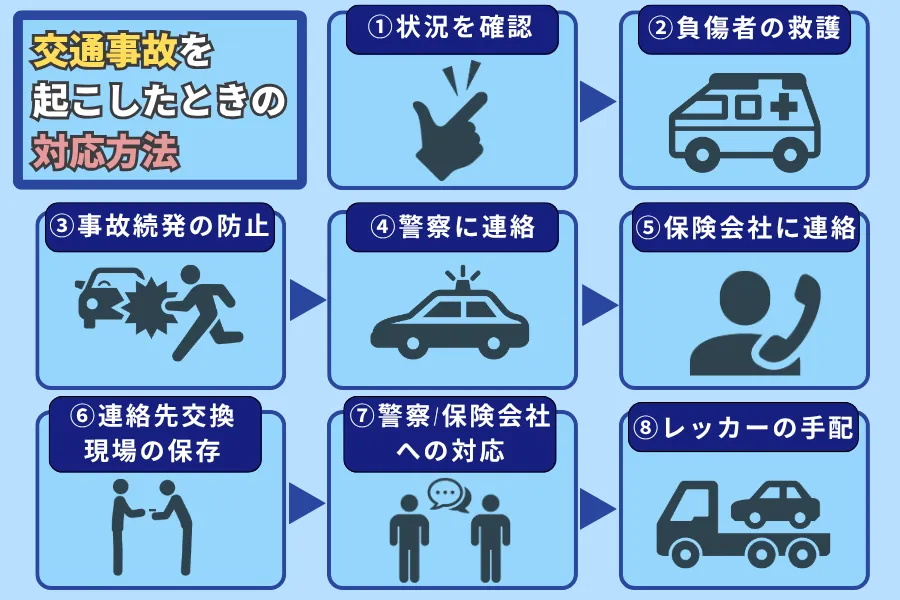

事故したときの流れを4ステップで紹介

交通事故を起こしたときは、慌てず路肩に停車し、周囲の状況を確認することが大切です。

特に負傷者がいないかを優先的に確認しましょう。

状況確認を終えたら、下記の流れで事故処理を落ち着いて行いましょう。

②負傷者の救護から④警察への通報までの行動は、道路交通法第72条で自動車を運転する全ての人に義務づけられています。

これを怠ると「ひき逃げ」や「当て逃げ」と判断されて、以下のような罰則を受ける可能性があります。

| ケース | 罰則 |

| 人を負傷させた運転手が救護しなかった場合 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反点数:46点(免許取り消し) |

|---|---|

| 人を負傷させていない運転手が救護しなかった場合 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 同乗者が救護しなかった場合 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |

| 交通事故を警察に通報しなかった場合 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |

なお、上記の①~④の行動は、事故の関係者全員が行う必要があります。

他人が運転する自動車に同乗していた場合でも、自分事として救護や通報に協力しましょう。

負傷者の救護

交通事故の発生時、最も優先しないといけないのは人命の保護です。

事故に遭ったら、速やかに路肩に車を寄せてハザードランプを点灯させた上で停止し、けが人がいないかを確認します。

車外に出るときは二次被害防止のため、後続車の動きに注意しましょう。

もし負傷者がいる場合は、下記の手順で速やかに救護活動を行いましょう。

- 意識の確認

- 出血や外傷の確認

- 呼吸がない場合はAEDの手配

- 119番へ通報

- 安全な場所へ避難誘導

- 応急処置(可能な範囲で)

負傷者の方に声をかける際は、「大丈夫ですか?」ではなく「どこか痛みはありますか?」と、より具体的に尋ねることがポイントです。

なぜなら、事故のショックやアドレナリンの分泌により、「大丈夫」と答えてしまう可能性があるためです。

また、負傷者の意識がなく呼吸をしていないと判断できる場合は、AEDの手配と心臓マッサージを行います。

心臓マッサージのやり方は以下の通りです。

出血している場合は、救急隊に引き継ぐまで出血箇所をできるだけ清潔なハンカチやタオルなどの上から直接圧迫しましょう。

救急隊に引き継いだあとは、速やかに石鹸を使い、手を洗いましょう。

なお、救急車の到着には平均10分ほどかかるため、症状が軽く見えても必ず通報するようにしましょう。(令和6年版 救急・救助の現況|総務省)

もし、通報時に住所が分からない場合は、地名がかかれた看板や電柱、自動販売機など住所が記載されたものを探しましょう。

また事故現場によっては、救急車を呼ぶ以前に安全な場所へ負傷者を移動させることも重要になります。

現場の安全確保

応急処置がひと段落したあとは、現場でのさらなる2次被害を防ぐために、下記の対策を行いましょう。

- 発炎筒や三角表示板で後続車に注意喚起を行う

- 車両が動かせる状況の場合は、路肩など安全な場所へ移動させる

なお、道路で作業を行うときは常に車の動きに注意し、身の安全を確保した状態で行ってください。

事故発生直後の現場は大きく混乱しているため、新たな事故を引き起こさないように落ち着いて行動しましょう。

警察への通報と通報時の注意点

救護活動が一段落したら、必ずその場で警察に通報しましょう。

事故の内容を問わず、通報は法律上の義務であり、これを怠ると報告義務違反です。

違反した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります。

警察へ通報する時は、以下の情報を簡潔に伝えましょう。

- 事故現場の住所や目印

- 発生時刻と経過時間

- 負傷者の有無や状態

- 事故状況の簡潔な説明

- 通行障害の有無

警察に事故の発生を届け出た後は、各都道府県にある自動車安全運転センターで「交通事故証明書」の発行を申請しましょう。

交通事故証明書の発行を保険会社が手続きを代行してくれる場合と、自分で申請が必要な場合があるので注意しましょう。

なお、事故から時間が経つほど事故状況の証明が難しくなるので、事故発生直後に警察に連絡できなかった場合は、翌日などできる限り早く届け出ることを推奨します。

自損事故の場合の対応に関しては、下記の記事をご確認ください。

続いて、保険会社へ連絡する際の具体的なポイントや注意点を確認しましょう。

自動車保険会社への事故報告と特約確認

現場での初期対応が済んだら、できるだけ早く自身が加入している保険会社と相手方の保険会社へ事故の連絡を行いましょう。

連絡時に伝えるべきポイントは下記の4つです。

| 連絡事項 | 内容の例 | 備考 |

| 発生日時・場所 | 年月日・午前〇時・〇〇交差点付近 | 地図アプリで確認しておく |

|---|---|---|

| 自分の保険証券番号 | A123456789 | 保険証券またはマイページで確認 |

| 相手の情報 | 氏名・電話番号・車種・ナンバー・保険会社名 | 相手に確認してスマホで写真を取っておく |

| 警察への届出状況 | 通報済・〇〇警察署・〇〇巡査が対応 | 対応をした警察官の名前も控えておく |

保険会社への報告が遅れると、補償対応がスムーズに進まなかったり、契約条件によっては保険金が支払われない恐れがあります。

事故処理が落ち着いたら早めに連絡し、写真やメモをもとに正確に情報を伝えましょう。

正確に情報を伝えることで、事故受付番号の発行がスムーズになります。

なお、保険会社に問合せたときは、担当者名、日時、話した内容、事故受付番号を控えておくと、認識のずれが起こりにくくなります。

また、契約内容にロードサービスやレンタカー費用補償などの特約が付帯している場合は、現場対応が終わった後に連絡をしましょう。

なお、自動車保険を使用した場合の保険料の増額や事故相手が任意保険に加入していない場合の対処法に関しては、下記の記事で解説しております。

次の章では、事故現場で相手と交換すべき情報と、その記録方法について解説します。

今後の示談交渉や補償手続きに大きな影響を与えるので、あわせて確認しておきましょう。

事故相手との情報交換と記録すべきポイント

相手方の情報と事故状況の正確な記録は、保険金請求や示談交渉のときに必要となりますので、冷静にやり取りを行いましょう。

相手方と交換しておくべき主な情報は以下のとおりです。

自身の主張の裏付けとして、相手方とのやり取りや事故現場の状況(天候や道路の様子など)は全てスマートフォンなどで記録しておきましょう。

口頭でのやり取りだけではのちにトラブルに発展する可能性があります。

また、ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真なども、必ずバックアップを取って保管してください。

特にドライブレコーダーの映像は上書きや消去されないよう、すぐにバックアップを取ることが重要です。

USBメモリやクラウドストレージなど、複数の保存先を用意しておくと安心です。

ドライブレコーダー設置のメリットに関しては、下記の記事をご確認ください。

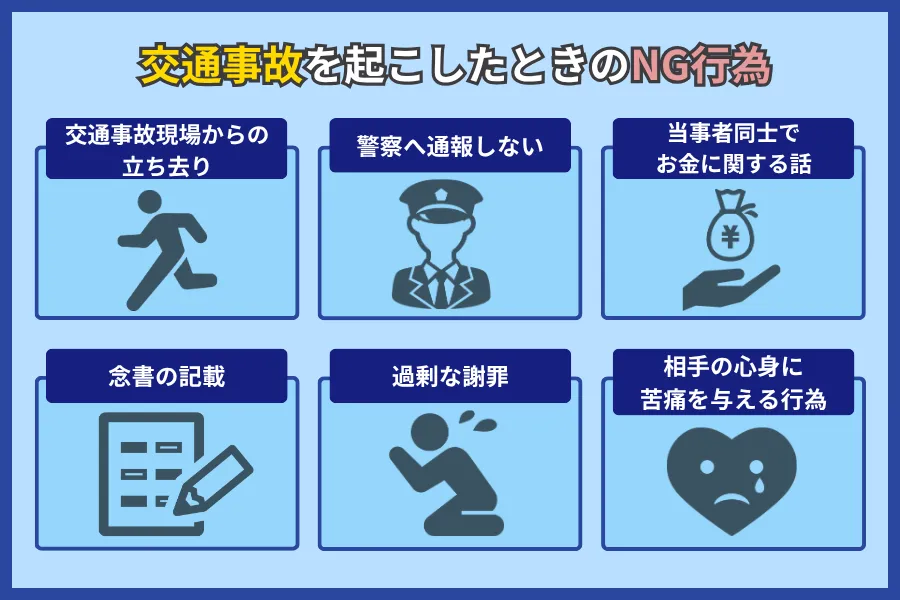

事故を起こしたときのNG行為

交通事故を起こしたときは、事故相手や負傷者に誠実に対応し、自身の立場が不利にならないよう注意する必要があります。

ここでは、事故処理時に絶対にやってはいけない6つの行為をお伝えします。

NG行為1〜2つ目は、道路交通法第72条を守らないことです。

交通事故現場から立ち去ったり、警察に通報しなかった場合、道路交通法違反となり、重い罰則が下されます。

詳しくは「事故したときの流れを4ステップで紹介」の章で解説しております。

NG行為3〜4つ目は、事故当時者同士で事故の責任を判断しないことです。

当事者のみで事故の責任を判断してお金のやり取りや念書の作成を行った場合、示談交渉や賠償請求において相手が有利になるよう悪用される可能性があります。

もし、加害者から示談交渉やお金に関する話を持ちかけられても安易に受け答えしないようにしましょう。

交通事故による示談交渉は保険会社や弁護士に任せることが鉄則です。

ただし、過失割合が10:0の事故の場合には、保険会社が示談交渉できず、事故の当人どうしで話し合う必要があります。

そのため、任意保険のオプションで弁護士費用特約を付けている場合は、弁護士を通して手続きを進めましょう。

10:0の事故の修理代に関しては、下記の記事をご確認ください。

NG行為5〜6つ目は、 事故相手と接するときの言動に注意することです。

声を荒げたり相手を非難する言動は、相手の怒りを煽る原因になり、不要な対立やトラブルに発展するおそれがあります。

あなたも事故のショックで混乱していると思いますが、言い訳をせず、相手の話を最後まで聞くなど冷静に対応しましょう。

また、事故相手に対して過度に謝罪しないよう気を付けましょう。

「完全に自分が悪いです」と発言した場合、示談や保険交渉時に相手方に有利な条件や状況に話を持って行かれる可能性があります。

相手への誠意として謝罪の意を示すことは大切ですが、「過失を全面的に認めた」という証拠は、相手に渡さないことが重要です。

謝罪するときは、「ご迷惑をおかけしました」などの責任を断定しない表現にとどめ、事実確認や過失割合の判断は、警察や保険会社などの第三者に委ねるようにしましょう。

現場でのやり取りは、その後の対応すべての基盤になります。

事故相手と話す際は、事故直後の混乱した空気の中でも冷静さを保ち、正しく相手に向き合うことが関係悪化を防ぐだけでなく、自身の立場を守る意味でも非常に有効です。

なお、後々トラブルにならないように会話の内容は、紙やスマートフォンにて簡単に記録しておきましょう。

示談交渉・訴訟対応の基本知識

交通事故を起こしてしまった後、避けて通れないのが損害賠償や示談交渉といった金銭的・法的対応です。

どのように話を進めていくかを理解しておくことは、自身を守るだけでなく、相手との信頼関係を構築するうえでも非常に重要です。

過失割合での弁償額の変化、話がまとまらないときの対応策など正しい知識を身につけておけば、不要なトラブルや不利益を回避することができます。

こちらの章では、損害賠償や示談交渉の場面で必要となる対応の流れや注意点について、わかりやすく解説していきます。

過失割合と損害賠償の考え方

交通事故の損害賠償額は、事故の当事者双方の過失割合に応じて調整されます。

過失割合とは、事故原因に対する責任の度合いを数値化したものです。

基本的には保険会社同士の話し合いや判例に基づいて決定されます。

判断の主な材料は以下のとおりです。

- 事故現場の状況や位置関係

- 信号の有無や交通ルールの違反有無

- ドライブレコーダー映像や写真などの証拠

- 過去の交通事故判例との比較

事故当時の証拠をどれだけ明確に残しているかが、適切な過失割合の認定に大きく影響するため、客観的な記録をしっかりと保管しておくことが大切です。

なお、過失割合は賠償金の受取額・支払額に直結するので、過失割合に不満がある場合は、示談で合意せず「どの点に同意できないか」を、根拠を持って主張しましょう。

示談がまとまらないときの対処法(ADR・調停・裁判)

示談交渉はスムーズに進むとは限らず、話し合いが平行線になることもあります。

そうした場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や調停、訴訟といった法的手段が取られることになります。

| 解決手段 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ADR | 民間事業者が実施するものであれば、費用を抑えて早期解決が可能 | 強制力がなく、合意に至らない場合もある |

| 調停 | 当事者の話し合いに裁判所(調停委員)が介入して合意成立を促す | 解決までに時間がかかる場合がある |

| 裁判 | 裁判所が法律に基づき拘束力のある判決を下す | 時間・費用・精神的負担が大きい |

この中でも、早期解決を目指すならADR、法律的な強制力を求めるなら裁判というように、争点の複雑さや損害額に応じて選択肢が変わってきます。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判を使わずに弁護士や専門機関などが間に入って話し合いをサポートし、トラブルを解決する仕組みです。

交通事故では「交通事故紛争処理センター」などの専門機関が利用されることが多く、示談がまとまらないときの有効な選択肢です。

ADR、調停、訴訟を利用した場合の事例については、下記をご覧ください。

- ADRにより保険金を約280万円増額させた事例(出典:たくみ法律事務所)

信号のない路地から進入してきた車とバイクが接触してバイクの運転手が左距骨脱臼骨折を負った事故で、(中略)保険会社が提示した金額より280万円増額した約1035万円の賠償金を受け取った。

- 原付と自動車の出会い頭事故で加害者を免責した事例(出典:小島法律事務所)

信号のある交差点で原付と自動車が衝突して原付の運転手が死亡した事故で、(中略)原付の信号無視が認められて自動車の運転手が免責になった。

- 裁判によりひき逃げ無罪が実刑確定になった事例(出典:日本経済新聞)

2015年に長野県で中3の男性がはねられ死亡した事故で、(中略)23年に第二審(東京高裁)が下した無罪判決を25年に第三審(最高裁)が否定して、逆転有罪となった。

このように、ADRや裁判によって賠償額が増額されたり、当初の判断が覆ることもあるので、泣き寝入りする前に、専門家に相談してみる価値は十分にあります。

過失割合や賠償金額などに納得いかない場合は、第三者機関を活用して冷静かつ公正な判断を仰ぐことが、自分の正当性を主張するうえで重要です。

弁護士に相談すべきケースとタイミング

示談交渉は当事者間または保険会社を通じて行われますが、話がまとまらない場合や損害額に納得できない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に相談するのが得策なケースは以下の通りです。

- 示談交渉が長期化している

- 損害額に納得がいかない

- 相手が高額な請求をしてきた

- 精神的ストレスが大きく、自力で交渉できない

上記のような状況の場合は、法律の専門家に介入してもらうことで、交渉が円滑に進み、精神的な負担も大きく軽減されます。

なお、自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合、弁護士の費用を自己負担せずに対応してもらえるケースもあります。

特約が使えるかどうかは、契約内容によって異なるため、事故後は保険会社に確認しておくと安心です。

損害賠償に関する手続きは複雑で、交渉の行方が金銭的にも精神的にも大きな影響を与えます。

そのため、正しい知識をもとに、必要な場面では専門家の力も借りながら進めていくのが理想的です。

事故車のその後|修理か廃車かの3つの判断ポイント

事故車を修理に出すか、廃車にするのかの判断ポイントは下記の3つです。

- 車の走行距離が10万kmを超えているか

- 修理費用と車の価値が見合うか

- 修理後に安全性が保たれるか

たとえ事故車を修理をしても、維持費がかさんだり想定より長く乗れなかったりすることも少なくありません。

逆に、条件が良ければ修理して乗り続ける方が得になるケースもあります。

走行距離・修理費用・安全性の3つを確認して、事故後の車のその後を損しないよう最適な判断をしましょう。

それぞれ詳しく説明します。

車の走行距離が10万kmを超えているか

走行距離が10万kmを超えている車は、廃車を検討するのが妥当です。

なぜなら、車の寿命は「走行距離10万km」が目安とされており、事故後に修理しても部品の劣化で故障が増えたり、燃費の悪化で維持費が高くなる可能性が高いからです。

そのため、修理か廃車で迷ったときは、まず走行距離をひとつの判断材料にしてみましょう。

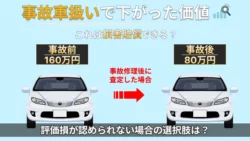

修理費用と車の価値が見合うか

修理費用が高額になる場合は、廃車や買い替えを検討すべきです。

たとえば、事故後の車の査定額が40万円で修理費が60万円かかるとしたら、修理しても車の価値は上がらず、売却時にはむしろ価値が下がってしまいます。

そのため、「修理費用 > 車の現在価値」になりそうな場合は、廃車や買い替えを選ぶことをおすすめします。

事故車の修理費用の相場は「事故車の修理費用と内訳」をご覧ください。

修理後の安全性が保たれるか

フレーム(骨格)が損傷している場合は、廃車を選ぶのが安心です。

なぜなら、主要構造部分の修復は完全には難しく、衝突時の安全性能や走行性能が低下する可能性が高いためです。

また、フレームを修理することで修復歴が残り、売却する際に大きく値段が下がってしまいます。つまり、高額な修理をしても、売却額は上がることはなく安全性も低下するということです。

そのため、安全面を優先するなら廃車を検討することをおすすめします。

迷ったら事故車査定で金額を確認する

修理費用・走行距離・安全性を比べても、事故車のその後の判断に迷う方も多くいるのではないでしょうか。

そんなときは一度、事故車を売却した場合の金額を確認してみましょう。

個人情報一切不要でたったの20秒で、査定額の目安がわかります。

お電話でもご相談を受け付けておりますので、まずは一度事故車買取のタウにお問い合わせください。

よくある質問と注意点

交通事故に関する疑問や不安は多くの人が抱えるものです。

ここでは、よくある質問への回答を通じて、特に注意すべき点を解説します。

Q.軽微な事故でも警察に届け出るべき?

A.物損事故であっても必ず警察へ届け出ましょう。

交通事故証明書がないと、保険金請求ができなくなる可能性があります。

Q.保険未加入だった場合の対応は?

A.加入が義務付けられている自賠責保険は相手方への最低限の賠償金を補償する制度であるため、賠償金が高額な場合や相手の車の修理費用、自分側の怪我や車の修理代は自己負担する必要があります。

高額な支払いが発生した場合は、弁護士など専門家に相談しましょう。

Q.人身事故への切り替えはいつまで?

物損事故として処理された場合でも、症状が後から出たときには人身事故への切り替えが可能です。

ただし、医師の診断書が必要であり、原則として事故発生から10日以内に手続きを行うのが望ましいとされています。

Q.居眠り運転で単独事故を起こした場合の対応は?

基本的な事故処理は他の事故と変わりません。

ただし、保険を使えるケースと使えないケースがあるので、注意しましょう。

まとめ

交通事故が発生したときには、まず負傷者がいないかを確認しましょう。

その後に現場の安全確保を行って被害を最小限にとどめる対応が求められます。

事故直後は混乱を極めているかと思いますが、その時の言動が示談や保険金交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。

落ち着いて冷静に行動することを心がけましましょう。

万が一交通事故に直面した際、焦らず正しい行動を取れるように、この記事で紹介した対応の流れをしっかりと頭に入れておきましょう。

事前の知識と備えが、あなたの身を守る強力な支えになります。

もし、愛車の損傷が激しく修理をするか売却するかを検討されている方は、是非事故車買取のタウにご相談ください。

タウでは、事故により大破した車やエアバックが開いている車でも高価買取が期待できます。

「事故車の相場がどのくらいか知りたいけど、個人情報を入れるのは不安」とお考えの方は、是非一度事故車売却シュミレーターをご利用ください。

個人情報一切なしで査定額の目安がたったの20秒でわかります。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。