10 対 0 の事故にあったとき、

「10対0だからすぐに示談が終わると思っていたのに交渉が長引いていて不安」

「適切な示談交渉でなるべく早く示談を終わらせて示談金を受け取りたい」

などさまざまな疑問や悩みがあると思います。

この記事では10対0事故での示談期間や示談が遅れる原因、早期解決の方法なども、解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

▼この記事で分かること

10対0事故における示談期間の目安

事故から示談成立までの一般的な流れ

示談交渉で注意すべきポイント4選

なお、事故後に車の処分にお困りの方は、国内最大級の自社オークションを所有する事故車買取のタウにご相談させてください。

タウは世界120カ国以上に販路を持ち、海外に事故車を輸出して現地で整備・修理するので、事故車であっても買取が可能です。

お気軽にお問い合わせください。

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。

趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。

長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。

...続きを読む

岩淵 俊

岩淵 俊

10対0事故における示談期間の目安

通常スムーズに示談交渉が進めば、事故発生から示談成立まで1〜2カ月程度で終わります。

示談交渉が治療完了後に開始される理由として、治療が完了していなければ、慰謝料や治療費などの損害額が確定せず保険会社側も賠償金額の提示ができないためです。

そのため、事故発生から示談期間終了までの目安は事故の内容によって異なります。

主に示談期間の目安は4つの事故内容に分類されます。

- 人身事故(後遺障害なし):治療終了から1~2カ月

- 人身事故(後遺障害あり):後遺障害等級が確定してから2~6カ月

- 死亡事故:法事を終えてから半年~1年

- 物損事故:事故発生から1~3カ月

それぞれ詳しく解説していきます。

人身事故(後遺障害なし)

人身事故(後遺障害なし)の場合、治療終了から1〜2か月程度が示談期間の目安です。

事故でけがをしたものの、後遺障害が残らなかった場合治療終了時点で示談交渉を開始することができ、損害も確定しています。

例えば、軽度のむち打ちで1か月間通院した場合、医師の診断により「治癒」または「症状固定」が確認されると、保険会社が示談案を提示します。

この案に納得できれば、示談書にサインをして交渉は完了します。

ただ示談案の内容に異議がある場合や、保険会社との連絡に時間がかかる場合は、多少長引くこともあります。

人身事故(後遺障害あり)

人身事故(後遺障害あり)の場合、後遺障害等級が確定してから2〜6か月程度が示談期間の目安です。

事故によって後遺障害が残った時、その程度に応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が加わるため、まずは相手の自賠責保険会社に後遺障害の等級認定申請をしなければなりません。

この認定には時間がかかり、申請から結果が出るまで平均2〜3か月を要します。

申請の準備や診断書の取得にも時間がかかるため、すべて含めると2〜6か月ほどかかるのが一般的です。

死亡事故

死亡事故の場合、四十九日を終えてから半年〜1年程度が示談期間の目安です。

また、示談交渉の開始時期は「四十九日を終えた頃」とされるのが一般的で、相手方の保険会社も損害等の連絡を四十九日を終えてから送る傾向にあります。

死亡事故では、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀費用など多くの項目が損害賠償の対象となるため、金額の交渉には時間がかかることがあります。

そのため、示談成立までに1年以上かかるケースも少なくありません。

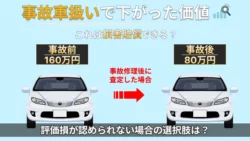

物損事故

物損事故の場合、1カ月〜3カ月程度が示談期間の目安です。

物損事故の場合、示談交渉は比較的早く進む傾向があります。

自動車やバイクなどの修理費や買い替え費用は、事故直後に見積もりや査定が行われるため、早ければ1か月以内に交渉を始めることが可能です。

通常、事故後すぐに修理業者やディーラーで損害額が算出され、それをもとに保険会社が支払いを進めるため、示談交渉もスムーズに進みやすい傾向にあります。

ただし、修理費に争いがあったりした場合は時間がかかることもあります。

事故から示談成立までの一般的な流れ

10対0の事故でも、示談成立までには一定の流れがあります。

事故発生から示談金の振込までの各ステップを順に確認しておくことで、今後の対応にも安心感を持てるようになります。

- 事故発生

- 保険会社に連絡

- 治療、通院(入院)開始

- 症状の固定または後遺障害の認定手続き

- 示談交渉開始

- 示談成立

- 示談額入金

それぞれの流れが必要な理由を詳しく説明します。

①事故発生

事故が発生したらまずは警察に連絡し、事故証明を受け取りましょう。

また、痛みを感じていない場合でも医療機関を受診して診断書を取得しましょう。

病院を受診しなければ、示談交渉で慰謝料や休業補償が受けられない可能性や、後遺症が残る可能性があるためです。

②保険会社に連絡

その後、自身の加入している保険会社に事故の連絡を行いましょう。

連絡をする際には、確認できている情報を伝え保険会社が状況を詳細に把握できるようにしましょう。

具体的には、以下の内容です。

| 事故状況 | 事故発生の日時、場所、道路状況 |

| 契約内容 | 契約中の保険の証券番号

自賠責保険の証明書番号 |

| 自身の情報 | ナンバープレート番号

怪我の具合 車の損傷状況 |

| 相手方の情報 | 住所、氏名、連絡先

ナンバープレート番号 怪我の具合、車の損傷状況 |

| 項目 | 内容 |

|---|

保険会社に連絡する例には、あらかじめどんな内容を聞かれるのか把握しておき、スムーズに保険会社に事故内容を伝えられるようにしましょう。

③治療、通院(入院)開始

負傷している場合、事故後は治療やリハビリのための通院や入院が始まります。

この期間は、治療を継続し通院も継続して行きましょう。

通院を継続する理由として、もちろん怪我の完治もありますが、交通事故の被害者の症状の重さを示す一つの指標が通院頻度・通院回数であるためです。

途中で通院しなくなった場合、「怪我の状態は重くない」と考えられ、慰謝料の請求において不利に働く可能性があります。

④症状の固定または後遺障害の認定手続き

治療を続けた結果、これ以上の回復が見込めない状態になると、「症状固定」とされます。

ここで完治すれば、後遺障害なしと判断され、すぐに示談交渉へ進めます。

一方で、症状が残る場合には、医師に相談して後遺障害診断書を作成してもらい、加害者側の保険会社に等級認定の申請を行います。

⑤示談交渉開始

治療が終わり、損害額が確定した段階で、保険会社から示談案が提示されます。

提示内容に納得できれば、示談書の取り交わしに進みますが、不満がある場合には内容を精査し、必要に応じて弁護士に相談するのも一つの方法です。

弁護士に相談することで、不当な内容に対して、どのように交渉すべきかが分かります。

示談内容に納得できていない場合、安易に契約を交わさないことが大切です。

⑦示談成立

双方が賠償金額や内容に合意すれば、示談書に署名・捺印を行い、示談が成立します。

示談書は重要な法的書類となるため、内容をよく確認してからサインするようにしましょう。

口頭による示談交渉は避けましょう。

書面に残さないと、後日「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。

必ず示談書などの書面でやり取りを行いましょう。

⑧示談金入金

示談書の返送後、保険会社が受領してから通常2週間程度で示談金が振り込まれます。

まれに遅れることもあるため、期日を確認しておくと安心です。

いつ示談金が振り込まれるかや、振り込まれなかった場合の対処法は次の章で解説しています。

示談金はいつ振り込まれる?振り込まれなかったら?

示談が成立した後、気になるのが「いつお金が振り込まれるのか?」という点ですよね。

保険会社との示談交渉が終わっても、実際に示談金が振り込まれるまでには一定の手続きが必要です。

この章では、振込までの大まかな流れや、万が一示談金が振り込まれなかった場合の対処法について詳しく解説します。

示談金入金は示談成立から2週間後

示談成立から約2週間後に示談金は振り込まれます。

示談成立から示談金振込の流れは以下の通りです。

- 示談成立してから示談書の作成

- 示談書に署名・捺印し保険会社に返送

- 保険会社が示談書受領後約2週間後の振込

示談書を交わし、保険会社が受領してから約2週間前後で示談金が振り込まれるのが一般的です。

また、支払期日が明記された書類を受け取っている場合は、その期日までに振込まれない可能性に備え、きちんと記録を残しておくことが重要です。

示談金が振り込まれない場合の対処法

「示談が成立し、書類も提出したのにいつまで経っても振込が確認できない」ときは、以下の2つの方法で冷静に対処しましょう。

示談書をもとに期日と振込先を確認

まず、示談書の写しを確認し、保険会社が振込を予定していた日や、約束されていた金額、振込先口座などにミスがないかを確認します。

万が一、口座番号の誤記載などがあった場合には、保険会社に早急に訂正を申し入れましょう。

振込期日が過ぎていても、まずは落ち着いて保険会社に確認することが大切です。

内容証明郵便で督促

期日を過ぎても示談金が振り込まれず、連絡しても保険会社や加害者側の対応がはっきりしない場合は、「内容証明郵便」で正式に請求する方法があります。

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どんな内容で」送ったのかを郵便局と相手に証明できる特別な郵便です。

これを送ることで、「正式に請求した」という証拠が残るため、後のトラブル防止や、万が一訴訟になったときにも役立ちます。

ただし、内容証明は普通の手紙と違って、文章の書き方や書式が決まっています。

作成する前に、郵便局の窓口で確認したり、必要があれば弁護士に相談して正確に準備しましょう。

示談書が届かない場合の対処法

示談金の支払いには「示談書」の取り交わしが不可欠ですが、保険会社からの示談書がなかなか届かず、交渉が前に進まないというケースもあります。

このような事態に備え、示談書が届かない原因とその対処法を知っておくことが大切です。

加害者側の保険会社に連絡

示談書が届かない時にやるべきことは、2つあります。

- 示談書送付の確認

- 住所記載間違いの確認

1つ目は、保険会社の担当者に連絡して、示談書が送られているかどうかを確認することです。

示談書は、保険会社が支払額(慰謝料や治療費など)を決めた後に作成されますが、事務手続きが遅れていたり、郵便のトラブルで届かないこともあります。

特に年末年始や大型連休の時期は、郵送の遅れが起こりやすいので注意が必要です。

2つ目は住所の確認です。

住所に間違いがあると、示談書が届かずに保険会社へ返送されてしまうことがあります。

たとえば、

- マンション名や部屋番号が抜けていた

- 引っ越し後に住所変更をしていなかった

- 旧住所が使われていた

など、小さなミスでも郵便物は届きません。

保険会社に登録されている住所が正しいかどうかをしっかり確認し、もし間違っていれば正しい住所を伝えて、示談書の再送をお願いしましょう。

示談期間が長引く5つの例

10対0の事故であっても、示談交渉が思うように進まないケースはあります。

この章では、特に多く見られる5つのパターンを紹介し、どう対処すべきかを詳しく解説します。

- 通院期間が長引いている場合

- 自分で示談交渉をする場合

- 事故相手が無保険の場合

- 過失割合に争いがある場合

- 後遺障害等級関連の争いがある場合

通院期間が長引いている場合

治療が長期化していると、保険会社は損害額を確定できず、示談の話を進められません。

交通事故によるけがの治療期間は、軽傷であれば数週間で終わることもありますが、むち打ち症などは治療期間が3か月ほどかかるといわれており、その分示談までの期間も延びてしまいます。

示談交渉は「治療が終わってから」が原則であり、完治または症状固定となるまで損害賠償の金額が算出できません。

対策としては、医師とよく相談しながら、必要以上に通院を長引かせないことが重要です。

自分で示談交渉をする場合

専門知識がないまま被害者自身のみで交渉を行うと、やりとりが難航し、示談が長引く傾向があります。

特に保険会社との交渉では、損害額の根拠や相場、必要書類など、専門的な知識が求められます。

相手は保険のプロであるため、経験の少ない被害者側は交渉の主導権を握られやすい傾向があります。

その結果、やり取りが長引いたり、「この金額で示談して良いのか」と迷ってしまい、なかなか話が前に進まないことも少なくありません。

「できるだけ早く示談を終えたい」と思う場合は、交通事故に詳しい弁護士や専門の相談窓口を利用するのが効果的です。

第三者の専門家にサポートしてもらうことで、スムーズな対応が可能になります。

なお、「弁護士の選び方や無料相談の活用方法」については、このあと詳しく紹介しています。

事故相手が無保険の場合

加害者が任意保険に加入していない場合、2つの対処法があります。

- 弁護士を通じて法的措置を検討する

- 加入保険に「無保険車損害保険」が含まれているか確認する

無保険車との事故では、自賠責保険(強制加入)の上限内であれば請求できますが、上限を超える損害が発生した場合、加害者本人と直接交渉しなければなりません。

しかし、加害者に支払い能力がないケースもあるため、話し合いが長期化しやすい傾向にあります。

このようなときは、弁護士を通じて法的措置を検討することも視野に入れるべきです。

支払い能力がない加害者がとる措置に関しては以下の記事で解説しております。

また、自身の加入する保険に「無保険車傷害保険」などが含まれていないか確認することも重要です。

過失割合に争いがある場合

「10対0」と思っていても、加害者側やその保険会社が「一部過失がある」と主張してくるケースがあります。

これが示談を難航させる大きな原因のひとつです。

たとえば、信号無視の相手に衝突されたケースでも、「少しスピードを出していたのでは?」といった形で、被害者側にも責任の一部があると主張されることがあります。

過失割合が変われば支払額が大きく変動するため、保険会社は粘り強く主張してくることがあります。

このような場合は、警察の事故証明書やドライブレコーダーの映像など、客観的な証拠を整理して主張を明確にすることが重要です。

法的な判断が必要な場面では、やはり弁護士の力を借りるのが安心な手段です。

後遺障害等級関連の争いがある場合

後遺障害の等級認定をめぐって争いがあると、示談成立までかなりの時間を要することがあります。

後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が支払われますが、被害者の主張通りの等級が認定されるとは限りません。

不服がある場合、異議申し立てを行うこともできますが、そのためには新たな医師の診断書や意見書をそろえる必要があり、時間も労力もかかります。

こういった後遺障害等級に関する争いがあるケースでは、専門知識を持つ弁護士に相談することを強くおすすめします。

示談を早く成立させるには弁護士に依頼

10対0の事故であっても、被害者側がすべての交渉を一人で行うのは大きな負担です。

示談交渉をスムーズかつ有利に進めたい場合、弁護士に依頼することが非常に効果的です。

この章では、弁護士に依頼するメリットと、どのようなケースで特に有効なのかを具体的に解説します。

弁護士を入れるべきケース

特に以下のような4つのケースでは、弁護士の介入が効果的です。

- 後遺障害が残った場合:後遺障害の等級認定や異議申立てには専門知識が必要なため、弁護士のサポートが有効

- 賠償金額に納得できない場合:弁護士が交渉することで妥当な金額が得られる可能性

- 保険会社の対応が遅い場合:保険会社の対応が遅い場合、弁護士が窓口になることで交渉が進みやすくなる

- 過失割合に争いがある場合:10対0とされていても、相手方が異議を唱えてくるケースでは弁護士が交渉を有利に進められる

弁護士費用と得られるメリット

弁護士を依頼する際、最も気になるのが費用面です。

下記の図は、平均的な弁護士費用の表です。

| 相談料 | 相談時に払う法律相談料 | 30分5,000円~ |

| 着手金 | 依頼時に払う弁護士費用 | 経済利益の8% |

| 報酬金 | 終了時に払う弁護士報酬 | 経済利益の16% |

| 内容 | 相場 |

もし、自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を自己負担なしで依頼することができます。

特約がない場合でも、着手金や成功報酬が明確な事務所が多いため、事前に見積もりを確認すれば安心です。

弁護士に依頼するメリットは主に2つあります。

- 賠償金の増額

- 手続きの迅速化

まず賠償金の増額については、弁護士が交渉することで、慰謝料や逸失利益が弁護士基準で計算され、賠償金が増える傾向にあります。

また手続きの迅速化については、後遺障害の申請や書類準備を弁護士が効率的に進めることで、示談成立までの期間が短縮されます。

自分自身で示談交渉をするのが不安な方は、まずは見積もりを行い弁護士費用を確認することもおすすめです。

相談先の選び方と無料相談の活用

示談交渉に不安を感じる場合、弁護士への相談は有効な手段ですが、どこに相談すべきか悩む方も多いと思います。

弁護士特約がない場合でも、各地の法テラス日本司法支援センターでは、一定の収入要件を満たせば弁護士との無料相談や費用立替制度が利用可能です。

また、弁護士に相談するサイトとして、日弁連交通事故相談センターもおすすめです。

日弁連交通事故相談センターは、「弁護士検索」や法律相談センターの紹介制度があり、どこの弁護士に相談しようか悩んでいる方は一度無料相談をするのも1つの手段です。

複数の弁護士に相談をして比較し、自分が納得できる対応をしてくれる弁護士に依頼することで、金銭的にも安心した示談交渉が可能になります。

弁護士相談を検討している方は、無料相談などを活用して気軽に弁護士に相談してみましょう。

示談交渉で注意すべきポイント4選

示談交渉は、金銭や権利に関わる重要な手続きです。

示談交渉で納得のいく結果を得るためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

特に注意すべき4つのポイントをご紹介します。

- 弁護士特約の有無を確認する

- 保険会社の提示額にすぐサインしない

- 損害賠償の内訳を確認する

- 口頭での示談交渉は行わない

それぞれ詳しく説明します。

弁護士特約の有無を確認する

交通事故に遭ったときは、自分の自動車保険に弁護士特約が付いているかを必ず確認しましょう。

弁護士特約があれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで専門家に任せることができます。

特に「10対0事故」のように、被害者に過失がないケースでは、自分の保険会社が示談交渉を代行できないため、被害者自身が相手の保険会社と直接交渉しなければならないことが多くなります。

こうしたときに弁護士がいれば、交渉や書類作成を代行してもらうことができ、精神的にも安心です。

事故が起きてからでは遅いので、今のうちに弁護士特約の有無を確認しておきましょう。

保険会社の提示額にすぐサインしない

保険会社から示談金の提示があっても、すぐにサイン(署名・捺印)するのはやめましょう。

理由としては、提示金額が本来もらえるべき金額よりも少ない可能性があるからです。

一度示談書にサインしてしまうと、原則として後から内容を変えることはできません。

保険会社が提示する慰謝料の金額は、保険会社独自の基準(任意保険基準)で計算されており、これは弁護士が使う弁護士基準よりも低いことがほとんどです。

慰謝料の算定には、次の3つの基準があります。

- 自賠責基準(最低限の補償)

- 任意保険基準(保険会社が使用)

- 弁護士基準(最も高額な基準)

この中で、弁護士基準がもっとも高額になる傾向があるため、保険会社の提示額だけを見て安易に合意すると損をする可能性があります。

そのため、示談書にはすぐにサインせず、提示された金額に少しでも疑問や不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

損害賠償の内訳を確認する

提示された賠償金にはどのような項目が含まれているのか、しっかり確認することが重要です。

なぜなら、示談金の金額だけで判断してしまうと、本来請求できる損害の一部が含まれていない可能性があるためです。

特に注意すべきなのは、通院交通費、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などの項目です。

例えば、休業損害が計上されていなかったことに後から気づいても、示談書にサインした後では原則として追加請求ができません。

そのため損害賠償の内訳をしっかりと確認し、分からないことがあれば弁護士などの専門家に相談しましょう。

賠償金の内訳についてより詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

口頭での示談交渉は行わない

示談交渉は必ず書面で行い、口頭だけでのやり取りは避けましょう。

理由としては、口頭や電話での合意は証拠が残らず、後から「言った・言わない」のトラブルになることがあるためです。

特に、示談金の金額や支払い期日といった重要な内容は、必ず書面に残しておくことが大切です。

もし口頭で示談をしてしまい、相手が示談金を払わなかった場合でも、証拠がないと法的に請求するのが難しくなります。

そのため、書面で示談の条件や内容を残し、口頭での示談交渉は避けましょう。

よくある質問

ここでは、10対0事故の示談に関して、よくある2つの疑問について解説します。

示談に期間や時効はある?

交通事故の示談には時効があります。

事故内容によって期間は異なりますが、放置していると慰謝料請求権が失われてしまう可能性があるため注意が必要です。

下記は損害賠償請求権の時効を事故別でまとめた図です。

ただし、例外として加害者が刑事事件として起訴された場合などは、時効が延長されることもあります。

例えば、物損事故から2年半経って示談がまとまらないまま放置していた場合、残された期間がわずか半年ということになります。

被害者として権利を守るためにも、早めに動き出すことが大切です。

示談を早く成立させるデメリットは?

主に早く成立させるデメリットは主に2つあります。

- 適切な賠償額を受け取れない可能性

- 法律的な観点からの確認が不十分

示談交渉を急ぐと、相手の保険会社から提示された金額を十分に確認せず、安易に受け入れてしまうことがあります。

その結果、慰謝料や治療費、逸失利益などが本来の適正額よりも少なくなってしまうおそれがあります。

また、「早く終わらせたい」という気持ちから弁護士に相談せず、自分だけで示談を進める人も少なくありません。

しかし、法律の知識がないまま示談を結ぶと、不利な条件を見落としたり、交渉のチャンスを逃すこともあります。

これが後々「損をした」と感じる原因になりかねません。

大切なのはスピードではなく、納得できる内容で示談を結ぶことです。

特に金銭や法律に不安がある場合は、弁護士に相談することでリスクを減らし、正当な補償を受けられる可能性が高まります。

まとめ

10対0の交通事故は、一見すると被害者側が有利に思えますが、示談交渉には注意すべき点が多く存在します。

まず、示談期間は事故の内容によって異なり、人身事故であれば治療終了後1〜2か月、後遺障害がある場合は2〜6か月、死亡事故や物損事故も状況に応じて変動します。

したがって、安易に「すぐ終わる」と考えず、各ステップに時間がかかることを理解しておくことが重要です。

また、示談交渉では

- 「弁護士特約の有無を確認する」

- 「保険会社の提示額にすぐサインしない」

- 「損害賠償の内訳を確認する」

- 「口頭交渉を避け書面で残す」

といった注意点を押さえることで、納得のいく結果を得やすくなります。

さらに、示談には時効があり、一定期間を過ぎると請求が認められない可能性があること、また早すぎる示談は適正な賠償額を受け取れないリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

もし不安や疑問がある場合は、弁護士に相談することで交渉の負担を軽減し、より適正な賠償を得られる可能性が高まります。

無料相談や弁護士特約も上手に活用しながら、トラブルのない解決を目指しましょう。

もし、事故で車が損傷し、廃車にするのか悩んでいる方は事故車買取専門店のタウへご相談ください。

タウは、年間10万5,000台以上の事故車を買取してきました。

業界トップクラスの事故車買取実績を持ち、多くのお客様から信頼のお声をいただいています。

タウでは世界120か国以上の販売ネットワークを持っており、業界最高値の買取金額をご提示いたします。

もう売れないと思っていた事故車が数十万で売れるなんてこともあるので、気になる方はぜひお気軽にタウにご相談ください!

タウの事故車の買取実績を見てみる

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。

趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。

長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。

岩淵 俊

岩淵 俊