雪道や凍結した道路で車がスリップしてヒヤッとした経験はありませんか?

冬季や雨天時の路面は見えない自然現象により滑りやすく、速度超過や急な運転操作を行うと車の制御を失い、大事故につながることがあります。

スリップ事故を未然に防ぐためには、事前の準備と路面状況に合わせた運転を心がけることが大切です。

本記事では、ドライバーが知っておくべき「冬道・雨天時のスリップ事故の安全対策」と「もし事故が起きたときの正しい行動」をくわしく解説します。

雪道や凍結路面でも安心して走るために、まずはスリップする理由から確認しましょう。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。 ...続きを読む

スリップ事故の原因

スリップ事故の根本的な原因は、路面とタイヤの間で摩擦が低下することにあります。

雪道や凍結路面ではタイヤが地面をしっかりと捉えられず、ブレーキやハンドル操作が効かなくなるため、追突や車線逸脱といった重大な事故につながります。

雨天時も同様で、路面にできた水膜が摩擦を奪い、制動力が落ちることでスリップが発生します。

実際の統計でも、スリップ事故が冬季の交通安全に大きな影響を与えていることが示されています。

たとえば北海道警察の統計では、令和5年度にスリップが要因となった事故は負傷事故645件、死亡事故5件にのぼり、冬季の大きな交通課題となっています。(出典:北海道警察|スリップが要因となる交通事故実態)

また、首都高ドライバーズサイトの調査によれば、雨天時の死傷事故は晴天時の約4倍に増えることが確認されています。(出典:首都高ドライバーズサイト)

スリップ事故が起きる5つの要因

スリップ事故は単純に「雪道だから発生する」というわけではなく、特定の現象や条件が重なったときに起こります。

ここでは、スリップ事故を引き起こす代表的な5つの要因について解説します。

では、それぞれの要因について「スリップ事故が発生する仕組み」と「スリップ事故のリスクが高まる条件」を見ていきましょう。

「見えない氷」ブラックアイスバーンによるスリップ

ブラックアイスバーンとは、路面が一見濡れているだけに見えて、実際は薄い氷に覆われている状態を指します。

気温が0℃前後になる夜明けや日没後に発生しやすく、特に橋や日陰の道路では路面温度が下がりやすいため注意が必要です。

JAFの実験では、ブラックアイスバーンでの制動距離は濡れた路面の約3〜4倍に延びることが確認されています(出典:JAF公式サイト)。

「見えない氷」とも呼ばれるこの現象は、運転手が気づかないまま通常速度で走行してしまうことで、急ブレーキやカーブ進入時にスリップを引き起こすリスクが高まります。

また、雪道では複数台の車が通ってできるわだちを走行することが基本ですが、ブラックアイスバーンでは、わだちでも滑ることがあるため注意しましょう。

以上のことから冬季に運転する場合は、路面が凍結している可能性があることを常に意識し、速度の調整や十分な車間距離の確保など安全運転を心がけることが重要です。

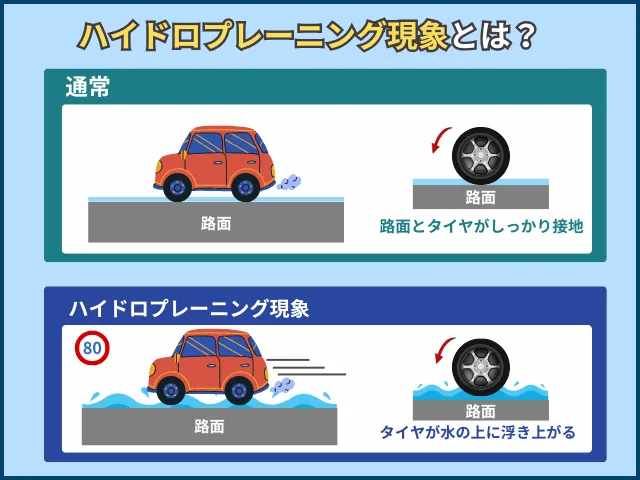

雨天時のハイドロプレーニング現象によるスリップ

雨が降ると路面に水がたまり、タイヤと道路の間に水膜ができることがあります。

これをハイドロプレーニング現象といいます。

ハイドロプレーニング現象が起きると、タイヤが水に浮いてしまい地面との摩擦力を失うので、ハンドル操作やブレーキがほとんど効かなくなります。

ハイドロプレーニング現象は以下のような条件で発生リスクが高まります。

- 速度:時速80kmを超えるとリスクが急激に上昇

- 水深:わずか数ミリの水膜でもタイヤが浮く可能性あり

- タイヤの状態:溝の深さが3mm以下になると排水性が低下

- 道路環境:轍や低い部分に水が溜まりやすい箇所で発生頻度が高い

特に雨天時の高速走行時に発生しやすく、運転者の制御が効かなくなるため重大事故につながります。

実際、首都高ドライバーズサイトの調査でも、雨天時の死傷事故は晴天時の約4倍発生していることが分かっており、雨による路面悪化がいかに危険かを示しています。

もし、車が制御できなくなった場合は、ハンドルを動かさずにアクセルペダルから足を離し、水たまりから抜け出して車が制御できる状態になるまでゆっくり減速しましょう。

以上のことから、雨の日の運転では普段よりも速度を控えて道路の状態に気を配り、水が溜まった路面はなるべく避けることが大切です。

橋やトンネル出入口などの凍結スポットでのスリップ

橋の上やトンネルの出入口は、局所的に凍結が起こりやすいスポットです。

特に橋の上は地面からの熱が伝わらないため路面温度が下がりやすく、わずかな湿気や積雪でもすぐに凍結します。

代表的な凍結スポットと発生条件は次のとおりです。

| 凍結スポット | 凍結要因 | 発生しやすい条件 |

| 橋の上 | 地熱がなく冷えやすい | 放射冷却※¹が強まる早朝や夜間、積雪後 |

|---|---|---|

| トンネル出入り口 | 気温差・湿気がこもりやすい | 外気温0°C前後、雨や雪の直後 |

| 日陰の道路 | 日光があたりにくい | 冬季の日中でも気温が低い場所 |

※¹放射冷却とは、夜間に地面が熱を宇宙へ放出して冷えること

多くのドライバーはこうした部分的に凍結している箇所に気づかず通常の速度で進入して、ブレーキ操作が間に合わずスリップ事故を引き起こします。

車両の制動力低下によるスリップ

スリップ事故は、路面状況だけでなく車両の整備不良による制動力の低下でも起こります。

ブレーキやタイヤの性能が落ちると制動距離が延び、雪道や凍結路面では制御を失いやすくなります。

特に冬場は低温でゴムの硬化も進み、タイヤ本来のグリップ力が発揮されにくくなる点にも注意が必要です。

以下は、代表的な整備不良とそのリスクをまとめた表です。

| 整備不足の内容 | リスク | 交換・点検の目安(簡易) |

| タイヤ摩耗・空気圧不足 | グリップ力が弱まり制動距離が長くなる | 安全性を考え、新品溝の半分程度で交換検討(法定限度1.6mm) |

|---|---|---|

| ブレーキ装置の劣化 | 制動距離が延び、ABS※¹の作動が不安定になる | ブレーキパッドは残厚3 mm以下で、ブレーキディスクはメーカー規定に従う |

| 過積載・偏荷重 | 車体の安定性が失われ、スリップしやすくなる | 総重量や軸重が基準を超えないこと。積載物を後方や一側に偏らせないこと |

※¹ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)は、急ブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、車両の安定性とハンドル操作性を保つための装置です。

国土交通省の調査では、整備不良が関与した交通事故のうちブレーキ関連の不具合が約2割を占めることが報告されています。(出典:国土交通省「自動車点検整備に関する報告」)

また最新の「路上故障実態調査」では、タイヤを含む走行装置に関する故障が一般道路で約35%、高速道路で約60%を占めており、走行装置の点検が重要であることが分かります。(出典:国土交通省|令和6年度路上故障の実態調査結果)

以上のことから、スリップによる事故を誘発させないためには、ブレーキの点検やタイヤの溝・空気圧の確認などの定期的なメンテナンスが大切です。

なお、スタッドレスタイヤでも溝が浅くなってくると水膜の排水性能が落ちやすくなるため、安全性を考えると 新品溝の半分程度まで摩耗した段階で交換を検討することをおすすめします。

凍結路面での急な運転操作によるスリップ

凍結した路面では、急ブレーキや急ハンドル、急加速といった運転操作により、車両が制御不能になる危険があります。

これは凍結路面の摩擦係数の目安(乾燥路面を1とした場合)が、0.1〜0.2程度と非常に小さく、わずかな力の変化でもグリップ力を失って車体が横滑りするためです。

特にカーブ進入時や追突を避けようとしたときの急ブレーキは、車体の横滑りやスピンを誘発しやすく、重大事故につながるケースが多く見られます。

急な運転操作が引き起こす主なリスクは以下のとおりです。

| 運転操作 | 主なリスク |

| 急ブレーキ | タイヤがロックして操作が効かなくなる |

|---|---|

| 急ハンドル | 車体が横滑りする |

| 急加速・急発進 | 駆動輪が空転して車体が安定しなくなる |

| 急な車線変更 | 荷重が偏り、グリップ力を失う |

国土交通省の調査によれば、凍結路面での制動距離は乾燥路の約10倍に達します。(出典:長岡国道事務所)

そのため、運転手が普段の感覚で凍結路面を運転してしまうと、車両を制御できずスリップや追突事故につながるのです。

特に夜間や早朝など、再凍結が起こりやすい時間帯は注意が必要です。

スリップ事故防止対策4選

スリップ事故は雪や大雨といった自然現象だけでなく、ドライバーの準備不足や運転操作が重なることで発生します。

人為的な原因による事故は多くの場合、事前の備えと運転手の心がけによって未然に防ぐことが可能であるため、「予測できなかった」では済まされません。

冬季や雨天時は、車両の整備状態と運転中の行動をセットで見直すことが安全運転の基本となります。

ここでは、雪道や凍結路面を安全に走るための以下4つの実践的な対策を紹介します。

- スタッドレスタイヤやタイヤチェーンの準備

- 車間距離の確保と速度調整

- 急ハンドルや急ブレーキを避ける操作

- ホワイトアウト時の安全な対応

どれも特別な知識や技術を必要とせず、今日からすぐに実践できる内容なので、ぜひ取り入れてみてください。

スタッドレスタイヤやタイヤチェーンの準備

冬の道路を安全に走行するためには、スタッドレスタイヤの装着が欠かせません。

スタッドレスタイヤは、低温でも硬化しにくく柔軟性を保つ特殊ゴムで作られています。

路面の細かな凹凸をしっかり捉えるために、ノーマルタイヤに比べて溝が深いという特徴があります。

この構造により雪道やアイスバーン状況下でも路面とタイヤの摩擦力の低下を軽減し、スリップ事故を大幅に減らすことができます。

ただし、スタッドレスタイヤも溝が浅くなると制動距離が伸びるため、以下を参考に定期的に点検・交換を行う必要があります。

| 点検項目 | 交換目安 |

| 溝の深さ | 4mm以下になったら交換 |

|---|---|

| 使用年数 | 新品から3〜4年経ったら交換 |

| 走行距離 | 約2万kmを超えたら交換 |

| ゴムの硬化 | 表面が白っぽく、押しても弾力がなければ交換 |

また、タイヤチェーンの準備も忘れてはいけません。

大雪や路面の凍結が予想される地域では、国土交通省からチェーン規制が発令されます。

チェーン規制区間では、金属またはゴム製のタイヤチェーンの装着が義務化されています。

スタッドレスタイヤだけでは通行できない場合もあるので注意が必要です。

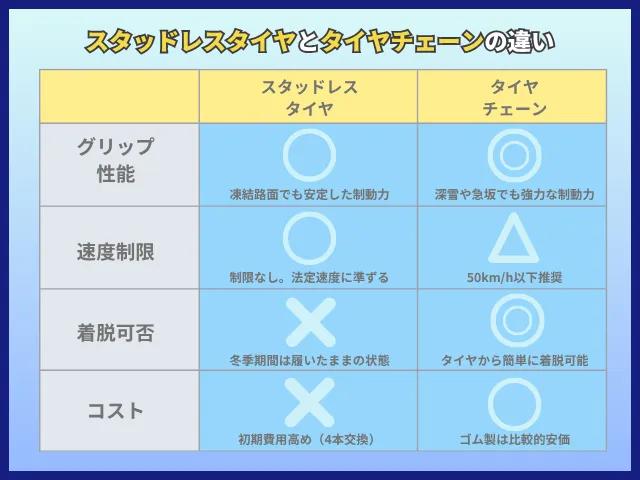

以下は、スタッドレスタイヤとタイヤチェーンの特徴をまとめた比較表です。

冬季に走行する際は、ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに交換し、急な積雪やチェーン規制発令時には事前に準備したタイヤチェーンで対応できるようにしておくことが大切です。

冬季に走行する際は、ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに交換し、急な積雪やチェーン規制発令時には事前に準備したタイヤチェーンで対応できるようにしておくことが大切です。

万が一雪の中でタイヤチェーンを装着することになってもスムーズに行えるように、出発前に装着手順を一度練習しておきましょう。

車間距離の確保と速度調整

雪道や凍結路面では、普段よりも長く車間距離を確保し、段階を踏んで減速するようにしましょう。

凍結路面では、ブレーキを踏んでから完全に停止するまでの制動距離が乾燥路の約4〜10倍に伸びることが確認されています。(出典:国土交通省)

特に気温が0℃前後のときは、路面が凍結しやすく滑りやすいため注意が必要です。

下の表は、一般道で多く見られる時速60km走行を想定した場合の、路面状況べつの安全な車間距離と速度調整の目安です。

| 路面状況 | 推奨車間距離 | 速度調整の目安 |

| 乾燥路面 | 約30m | 約60km/h(通常走行) |

|---|---|---|

| 湿潤路面(雨) | 約60m | 約50km/h(やや減速して走行) |

| 積雪路面 | 約90m | 約40km/h(大幅に減速して走行) |

| 凍結路面 | 120m以上 | 約30km/h以下(極めて慎重に走行) |

雪道や凍結路面では、「速度(km/h)÷2の3倍以上」を目安に車間距離をとると安全に停車できます。

たとえば時速60kmの場合、60(km/h)÷2×3=90m以上が目安となります。

また、スリップ防止のために以下のような運転を心がけましょう。

- 先行車が急ブレーキをかけても追突しない距離を常に保つ

- 下り坂や交差点では、早めにアクセルを離してエンジンブレーキで減速する

- カーブの手前では十分に減速してから進入する

- 橋やトンネルの出入口は地熱が低く凍結しやすいため、速度を20〜30%落とす

積雪時に速度を出しすぎると事故のリスクが大幅に高まります。

急ハンドルや急ブレーキを避ける操作

凍結路面でのスリップ事故を防ぐためには、急ブレーキや急ハンドル、急加速といった運転操作による瞬間的な荷重変化を避けることが最も重要です。

雪道ではタイヤと路面の摩擦力が低下するため、わずかな力の変化でもグリップ力を失います。

そのため、凍結路面では滑らかな運転操作が乗員の安全確保に直結します。

スリップ事故を防ぐための基本的な運転操作は次のとおりです。

| 対策行動 | 操作のポイント |

| ブレーキ操作 | ポンピングブレーキやエンジンブレーキを活用し、早めに減速する |

|---|---|

| ハンドル操作 | カーブの直前で十分に減速し、『切る』より『回す』意識で滑らかに操作する |

| 発進・加速 | アクセルを一気に踏まず、クリープ現象を活かしてじわじわ動き出す |

| 停止時 | 停車位置を早めに見定め、軽いブレーキで安定して止まる |

凍結路面での減速はタイヤのロックを防ぐためにポンピングブレーキが推奨されます。

ただし、ABS搭載車は自動でブレーキ圧を調整してくれるため、細かな振動や「グググ」という音が鳴っても強く踏み続けましょう。

また、急な運転操作によるスリップ事故は車の駆動方式でも変わります。

たとえば、コンパクトカーやSUVに多い前輪駆動方式の場合、カーブ中の急な運転操作はスリップ事故につながる可能性があります。

そのため、カーブに差し掛かる前までに先行車との車間距離を充分に確保した状態で曲がれる速度まで減速することが大切です。

一方、スポーツカーに採用されやすい後輪駆動方式は発進時に空転しやすい特徴があります。

凍結路面ではクリープ現象を活かしてゆっくり発進し、急発進や急加速は控えるようにしましょう。

悪路走行に強い4WD車は前輪駆動車や後輪駆動車に比べて滑りにくいものの、制動性能は殆ど変わらないため、車間距離は十分確保する必要があります。

以上のことから、雪道や凍結路面でのスリップ事故を防ぐには、事前の減速と「ゆっくり・なめらか・早めの判断」を徹底して運転することが大切です。

もし冬道運転に不安がある場合は、JAFが提供する「雪道での運転の危険予知トレーニング」の視聴がおすすめです。

実際の雪道走行映像をもとにスリップ事故や視認性低下など危険が潜むシーンを事前に体感できます。

ホワイトアウト時の安全な対応

吹雪や強風で視界が真っ白になる「ホワイトアウト」では、自車の存在が後続車から確認できなくなるため、単に速度を落とすだけでは危険を回避できません。

まずはハザードランプを点灯し、後方からの追突を防ぐことが第一です。

もし走行を続ける場合は、車線中央を外れないよう慎重に走行しましょう。

目安としては、ガードレール・車線中央・前車のテールランプなどを参考に、徐々に減速しながら進みます。

ホワイトアウトは数分で弱まることも多く、無理に進むよりも退避を優先する方が結果的に安全です。

ただし、エンジンを稼働させた状態で停車する場合は、排気ガスの出口(マフラー)が雪でふさがれないよう注意しましょう。

マフラーに雪が詰まると、排気ガスが車内に逆流して一酸化炭素中毒になる危険があります。

やむを得ず停車する場合は、安全のためにこまめにマフラー周りの雪は取り除くようにしましょう。

スリップ事故に遭ったときの正しい対応

スリップ事故を起こした直後は、慌てず冷静に行動することが二次被害の防止につながります。

焦って車外に出たり、急に動かそうとすると、後続車との衝突など新たな事故をまねく恐れがあります。

以下の順番で落ち着いて対応しましょう。

最初に行うべきは、自分や同乗者の安全確保と救護です。

負傷者がいる場合は速やかに119番へ通報し、車を動かせるなら路肩や広い場所へ退避させましょう。

なお車を路肩に停車させる場合は、追突などの二次被害を防止するためにハザードランプや発煙筒を使用して、後続車に注意喚起を行うことが大切です。

次に、必ず警察へ通報しましょう。

交通事故の規模に関わらず車の運転手には報告義務(道路交通法第72条)があるため、物損事故や単独事故でも警察に連絡が必要です。

もし警察に届け出なかった場合、保険金が支払われない(約款に基づく)可能性があります。

また、事故の収束を待つ間に、現場の記録も残しておきましょう。

雪道や凍結路面は時間の経過とともに状態が変化するため、事故車両の位置・スリップ痕・路面の状態などをスマートフォンで撮影しておくと安心です。

さらにドライブレコーダーの映像も大切な証拠となるため、上書きされる前に必ず保存するようにしましょう。

最後に、自分の加入している保険会社へ連絡します。

この一連の流れを落ち着いて実行することで、事故後の混乱を最小限に抑え、保険対応や示談交渉をスムーズに進められます。

スリップ事故で問われる責任と補償

スリップ事故は、法律上「道路状況に応じた安全運転義務」を守らなかったと判断されることが多い事故です。

たとえ雪や路面の凍結といった自然現象がきっかけであっても、運転者の注意不足が原因とみなされ、不可抗力とは認められないケースがほとんどです。

特に雪道や凍結路面での追突・玉突き事故では、後方車の過失が大きく認定されるのが一般的です。

また、事故の内容や状況によっては、違反点数が加算されたり、保険金の支払いに影響することもあります。

たとえば、整備不良や速度超過が原因と判断されると、通常より重い行政処分を受けることもあります。

この章では、過失の考え方・違反点数・保険の適用範囲の3つに分けて具体的に解説します。

積雪時の追突や玉突き事故による過失割合の考え方

スリップ事故の中で最も多いのが追突事故です。

道路交通法第26条では、後続車には「前方車が急停止しても安全に止まれる車間距離を保つ義務」が定められています。

そのため、雪道や凍結路面であっても「滑ったから仕方ない」という理由は認められず、基本的に過失は後方車100%と判断されます。

ただし、過失割合は事故の発生状況や前方車の行動によって調整されることがあります。

追突事故で過失割合が変わる代表的なケースは以下のとおりです。

| 事故の形態 | 一般的な過失割合 | 主な判断ポイント |

| 前方車が無理な割り込み後に急ブレーキをかけた事故 | 前方車2〜3割、後方車7〜8割 | 前方車の危険運転の有無 |

|---|---|---|

| 複数台の玉突き事故(3台以上) | 最後尾車8〜9割、途中車1〜2割 | 車間距離や衝撃伝播の有無 |

| 凍結による連鎖的スリップ事故 | 状況に応じて個別判断 | 車間距離や証拠(ドライブレコ-ダー映像・スリップ痕) |

このように、前方車が不適切な行動を取った場合や複数台が絡む事故の場合は、追突事故であっても過失割合が後方車100%とは限りません。

スリップ事故で加算される違反点数と行政処分の基準

スリップ事故で人身事故が発生した場合、運転者には違反点数が加算されます。

スリップ事故時に加算される点数の目安は、以下のとおりです。

| 事故区分 | 主な違反内容 | 違反点数※¹ | 行政処分※² |

| 人身事故(治療期間30日未満) | 安全運転義務違反+付加点数 | 4〜8点 | 30日間の免許停止(6点以上) |

|---|---|---|---|

| 人身事故(治療期間3ヵ月以上または後遺障害) | 安全運転義務違反+付加点数 | 8〜15点 | 30~90日間の免許停止または1年間免許取消 |

| 死亡事故 | 危険運転致死傷罪 | 15点以上 | 1年以上の免許取消 |

※¹出典:交通事故付加点数|警視庁

※²出典:行政処分基準点数|警視庁

たとえ凍結路面であっても、重大事故の場合は免許停止や取り消しの対象になります。

物損事故のみの場合は点数の付与はありませんが、ガードレールや電灯などの公共物に対する損害賠償責任はあります。

また、事故の区分に関わらず警察への報告義務(道路交通法第72条)を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

スリップ事故での保険の適用範囲

スリップ事故の損害賠償は、自賠責保険と任意保険の両方で補償されます。

ただし、保険の種類ごとに対象範囲と限度額が異なるため、どの補償がどんなときに使えるのかを正確に理解しておく必要があります。

以下の表は、主要な保険の種類ごとに補償範囲と注意点をまとめたものです。

| 保険の種類 | 補償の適用範囲 | 限度額(上限) | 注意点 |

| 自賠責保険 | 事故相手を負傷・死亡させた場合 | 傷害は120万円/後遺障害は4,000万円/死亡の場合は3,000万円 | 対物・自損事故は対象外 |

|---|---|---|---|

| 任意保険 | 事故相手の怪我や車などの損傷物を補償する場合 | 契約内容により異なる※¹ | 過失割合により自己負担が発生 |

| 車両保険 | 自分の車を修理する場合 | 契約車両の時価額 | 契約内容により免責額・対象外条件あり |

| 人身傷害保険 | 自分や同乗者が怪我した場合 | 契約内容により異なる※¹ | 事故相手には使えない |

※¹保険会社との契約内容により上限金額がある場合と無制限の場合がある

スリップ事故の多くは単独事故または追突事故です。

単独事故の場合、車両保険に加入していなければ自車の修理費は自己負担となります。

追突事故で相手を負傷させた場合は、自賠責保険と任意保険を併用して被害者への賠償責任を果たします。

なお、任意保険を利用すると翌年の等級が1〜3等級ダウンして保険料が上がるため、修理費用と将来の保険料負担を比較して判断することが重要です。

スリップ事故で修復歴がついた場合の査定額への影響

スリップによる事故で車の骨格部分が損傷すると、その車は「修復歴車」として扱われます。

骨格とは、天井や乗員空間を構成するフレームのことです。

ドアやバンパーなどの外装部品の交換・修理は、修復歴には含まれません。

修復歴車は安全性や耐久性への不安が残るとみなされるため、市場の需要や車の状態によって異なりますが、修復歴なしの車に比べて査定額が20〜50%程度安くなります。

修復歴がついた車は修理金額が保険の補償額を上回るケースが多い上に、修理をしても市場価値は低下した状態から変わりません。

事故車買取業者は、国内で再利用できる部品や海外輸出需要を加味して査定を行うため、修理していない事故車でも値段がつくことがあります。

修理に出すか売却するか判断に迷う場合は、修理費用や市場価値、将来性などの観点で比較し、買取業者の無料査定も活用するとよいでしょう。

まとめ

スリップ事故は、雪や凍結、雨天といった路面状況の変化によって発生しやすく、誰にでも起こり得る交通事故です。

特にブラックアイスバーンやハイドロプレーニング現象のように目で見えにくい路面状況での走行は、わずかな速度超過や操作ミスが重大事故につながる危険があります。

事故を防ぐためには、日常的な整備と安全運転の両方を徹底することが不可欠です。

具体的には、以下の4つのポイントを意識しましょう。

- スタッドレスタイヤやタイヤチェーンを装着し、路面に適した装備で走行する

- 車間距離を通常の3倍以上確保し、急なブレーキやハンドル操作を避ける

- 橋やトンネル出入口などの凍結スポットでは特に減速して慎重に運転する

- ホワイトアウトなど視界不良時は無理に進まず、安全な場所に一時退避する

雪道での対策をしていてもスリップによる事故が起きてしまった場合は、速やかに負傷者の救護や警察への通報を行いましょう。

また、物損事故や追突事故などで車の骨格部が損傷して修復歴車となった場合は、高額な修理費用がかかります。

事故車買取のタウは世界120カ国以上に販路を所持しており、事故で損傷した車でも車両状態や市場価値次第では想定以上の買取金額がつく可能性があります。

もしお手元の車を手放そうと考えている場合は、お電話またはWEBフォームからお気軽にご相談ください。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。