軽自動車は燃費や維持費の安さから多くの人に選ばれていますが、「普通車より安全性が低いのでは?」と不安に感じる方もおられることでしょう。

確かに過去の統計では、軽自動車は死亡事故率が高い傾向がありました。

しかし近年は安全性能が大きく進化しており、正しい選び方をすれば十分に安心して乗ることができます。

安全な軽自動車を選ぶためのポイントは、次の4つです。

- 衝突安全性能

- 予防安全性能

- 第三者評価の活用

- 使用目的との適合性

この記事では、軽自動車と普通車の安全性の違いから、最新の安全技術、安全性ランキング、そして選び方の基準まで徹底的に解説します。

読み終えるころには、「軽自動車は危ない」という漠然とした不安が消え、自信を持って安全な一台を選べる知識が手に入るはずです。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。 ...続きを読む

軽自動車の安全性は本当に低いのか

軽自動車は長年「事故に弱い」という印象を持たれてきました。

しかし、近年は衝突安全性能や予防安全性能の向上により、その評価は大きく変わりつつあります。

たとえば、軽自動車と普通車の事故における死亡率を警視庁の統計(2020年)で比較すると、普通車が0.27%に対し、軽自動車は0.38%と大きな差がないことがわかります。

また、国土交通省と自動車事故対策機構(JNCAP)の試験結果では、最高ランク評価を獲得する軽自動車も増加傾向にあります。

JNCAPの評価基準は普通車と軽自動車も同じであるため、最高ランクを獲得している車は、衝突時の乗員保護や事故回避性能が国の基準で最も優れているという証明になります。

特にエアバッグや自動ブレーキの標準装備化、高強度鋼板の採用などにより、従来の弱点が着実に克服されつつあります。

この章では、軽自動車と普通自動車の違いや、安全性能の向上ポイントを整理しながら解説していきます。

軽自動車と普通自動車の安全性の違い

軽自動車は車体重量や全長が普通自動車より小さいため、物理的に衝突時のエネルギー吸収量が少なくなります。

特に重量差のある大型車との衝突では、衝撃が車内に伝わりやすく、乗員保護性能で不利になる傾向があります。

ここで、軽自動車と普通自動車の基本スペック比較を見てみましょう。

| 項目 | 軽自動車 | 普通自動車(小型含む) |

| 全長 | 3.40m以下 | 制限なし(一般的に4m以上) |

|---|---|---|

| 車両重量 | 約660~900kg | 約1,000~1,500kg |

| 排気量 | 660cc以下 | 制限なし |

| 衝突エネルギー吸収 | 小 | 大 |

| 標準装備の安全機能 | エアバッグ・ABS・ESC | エアバッグ・ABS・ESC等 |

この比較からわかるように、軽自動車は車体の軽さや短さゆえに衝撃吸収面で不利です。

しかし、近年の技術革新により安全装備は普通車と同等レベルまで普及してきています。

これを踏まえて軽自動車を購入する際に重要なのは、走行環境や用途に合わせた車種選びを行い、想定されるリスクに備えることです。

次の項目では、軽自動車の安全性向上の取り組みについて詳しく見ていきます。

軽自動車の安全性能の向上

近年の軽自動車は、高強度鋼板を使った骨格構造や、衝撃を効率よく分散する衝突エネルギー吸収構造を採用しています。

これにより、衝突時でもキャビン(乗員空間)の変形を最小限に抑えることが可能になっています。

ここで、近年の軽自動車に搭載されている代表的な安全性能を紹介します。

- 衝突エネルギー吸収ボディ構造(キャビン保護設計)

- 高強度鋼板や樹脂素材の採用による剛性アップ

- 全方位エアバッグ(運転席・助手席・サイド・カーテン)

- 衝突被害軽減ブレーキ(夜間歩行者・自転車対応)

- 車線逸脱警報や車線維持支援システム

各安全性についてくわしくは「事故に強い軽自動車の最新安全性能」の章で解説いたします。

これらの装備により、JNCAPの衝突安全性能評価では軽自動車でもファイブスター賞を獲得するモデルが増えています。

ファイブスター賞とは、JNCAPの評価において衝突安全性能や予防安全性能の評価が最高レベルであり、事故自動緊急通報装置(万が一事故が起きた際に自動で通報)を搭載している車に対して与えられるものです。

次章では、こうした技術進化にもかかわらず「軽自動車は安全性が低い」と言われる理由について掘り下げていきます。

軽自動車が安全性が低いといわれる理由

軽自動車が「事故に弱い」といわれているのは、コンパクトな構造と軽い車体という長所が、衝突時には不利に働くことがあるからです。

主な要因は以下の3つです。

日本の軽自動車は、法律で全長3.4m以下・全幅1.48m以下・排気量660cc以下と定められており、衝撃吸収構造や車体剛性の確保が普通車より難しくなります。

日常使いのしやすさと引き換えに、事故の被害が大きくなりやすいというデメリットがあるので、軽自動車の安全性は問題視されています。

この後の項目では、軽自動車の安全性が低いといわれる要因について、順番にわかりやすく解説いたします。

快適かつ安全な走行を楽しむためにも、軽自動車のリスクを把握しておきましょう。

コンパクトな構造で車体が軽い

軽自動車は全長や全幅が小さく、車両重量も軽いことから、衝突事故時には普通自動車に比べて安全性で不利になることがあります。

普通自動車に比べて構造がコンパクトな軽自動車は、前後のクラッシャブルゾーン(衝撃吸収空間)が短く、事故の衝撃が分散されずに運転席や後部座席に直接伝わります。

そのため、被害が大きくなりやすいのです。

さらに、コンパクトなボディでも広い空間を感じられるようにボディを薄く設計したモデルでは、衝撃吸収性能が低下し、衝撃を十分に軽減できない場合があります。

ボディが薄いと緩衝材の役割を果たせなくなるため、事故の被害が大きくなるリスクが考えられます。

また重量が軽いため、トラックなどの大型車と衝突した場合は、スピードが出ていなくても車両ごと吹き飛ばされてしまう可能性が高いです。

吹き飛ばされた先で二次的な被害が生じやすいという点でも、危険と考えられています。

こうした車体構造や装備の違いが、軽自動車の安全性能に影響を与える要因です。

車両同士の衝突で被害を受けやすい

軽自動車は車両重量差のある普通車や大型車と衝突した場合、大きな被害を受けやすい傾向があります。

これは、車両重量が軽い軽自動車の方が衝突時に運動量保存の法則により、大きな減速度を受けることになるので、乗員に伝わる衝撃が大きくなるからです。

特に正面衝突での軽自動車側の被害は甚大になりやすいです。

ちなみに、軽自動車の車両重量は約800〜900kgであるのに対し、普通車は1,200〜1,800kg、大型車やトラックは更に重くなります。

近年は軽自動車側の被害を抑えるために、設計段階で主に以下3つの対策が講じられています。

| 対策 | 具体例 |

| 変形吸収ゾーンの最適化 | フロント部分やリア部分に衝撃を段階的に吸収する構造を取り入れる |

|---|---|

| キャビン強化 | キャビン部分に高強度鋼板を使用する |

| エネルギー分散技術 | 衝突の衝撃を車体全体に分散させる構造を設計する |

近年の軽自動車には、自動ブレーキシステムや誤発進抑制機能などの安全機能を備えるものもありますが、物理的な質量差に関しては解決できないため、構造面での対策も講じられている車を選択することが大切です。

側面からの衝突に弱い

軽自動車は法規制により全幅1,480mm以下に制限されているため、側面からの衝撃に対する衝撃吸収スペースが限られています。

正面衝突では車両前部のクラッシャブルゾーンで衝撃を吸収できますが、側面衝突ではドア1枚程度の薄い構造しか衝撃を受け止める部分がありません。

そのため、側面からの衝撃は直接的にキャビン(居住空間)に伝わりやすく、乗員に与える被害が大きくなる傾向があります。

特に近年の軽自動車は室内空間の広さを重視した設計が多く、縦方向(全高)を大きくして空間を確保している車種では、この傾向がより顕著に現れます。

ただし、最近の軽自動車はこの側面の気弱性を補うために、以下のような安全装備が導入されています。

- サイドエアバッグ/カーテンエアバッグ

- 高張力鋼板

- 側面衝突検知システム

国土交通省のJNCAP(自動車アセスメント)による側面衝突試験では、多くの軽自動車が良好な評価を受けており、従来の「軽自動車は危険」というイメージから脱却しつつあります。

続いては、軽自動車の最新の安全性能について確認しましょう。

事故に強い軽自動車の最新安全性能

これまで軽自動車のリスクをお伝えしてきましたが、近年では安全性の高いモデルが増えています。

例えば、以下のような機能を搭載することによって、軽自動車特有の弱点をカバーしています。

それぞれ詳しくみていきましょう。

衝突安全性能の向上

近年の軽自動車は、「軽だから危ない」という従来のイメージを覆すほど、衝突安全性能が進化しています。

具体的には以下のような装備や構造が一般化しています。

- 多方向エアバッグの搭載

- キャビン(乗員スペース)周辺の高剛性

- クラッシャブルゾーンの最適化

- 衝突エネルギーの分散技術の向上

通常、エアバッグは運転席や助手席などに搭載されていますが、最新の軽自動車では多方向からの衝撃に対応する包括的なエアバッグシステムが搭載されています。

たとえば、側面衝突に対応するサイドエアバッグ、頭部を保護するカーテンエアバッグ、膝部を保護するニーエアバッグなどがあります。

また、構造面でもより安全性を考慮した設計になっており、衝突時でもキャビンの変形を最小限に抑える高剛性構造や効率的なエネルギー吸収と分散構造が実現されています。

こうした技術によって、正面衝突や側面衝突での弱点が改善され、乗員保護性能は普通車に匹敵するレベルに達しています。

さらにJNCAP(自動車アセスメント)における衝突評価では、軽自動車でも最高ランクを獲得する車種が増加中です。

つまり、最新の軽自動車は「小さいから危険」という固定観念に当てはまらず、安心して家族で乗れる安全性を備えています。

続いては、運転安全性能の向上について見ていきましょう。

運転安全性能の向上

近年の軽自動車は、ドライバーの操作を助ける運転安全性能が飛躍的に進化しています。

2021年11月以降、新型車には自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の搭載が法的に義務化され、多くの軽自動車に標準で装備されています。

この機能は、カメラとレーダーを組み合わせたセンサーで歩行者や自転車を検知し、警告音や自動で作動するブレーキにより衝突の危険を回避します。

さらに、2014年からは横滑り防止装置(ESC)の装備も義務化されました。

これは、急ハンドルや雨・雪道など滑りやすい路面で車両が不安定になったときに、タイヤの空転や横滑りを抑えて車両を安定させます。

なお、ESCはメーカーごとに呼び名が異なりますが、機能は共通です。

- トヨタ:VSC

- 日産・スバル:VDC

- ホンダ:VSA

- マツダ:DSC

事故のきっかけとなる操作ミスを減らし、安全運転をサポートする包括的なシステムの構築により、従来の軽自動車では難しかった高水準の予防安全性能が実現されています。

続いては、事故発生のリスクを減らす予防安全性能について解説いたします。

予防安全性能の搭載

最新の軽自動車には、事故を未然に防ぐための予防安全性能が幅広く搭載されています。

その代表例が「先進運転支援システム(ADAS)」です。

これは、ドライバーの操作ミスや注意不足を補い、事故発生のリスクを減らすことを目的としています。

特に普及している機能は以下のとおりです。

| 機能 | 内容 |

| 誤発進抑制機能 | 駐車場などでペダルやハンドルの操作を誤った際に、急な加速を抑制 |

|---|---|

| 車線逸脱警報・抑制機能 | 走行中に車線からでた場合に警告音の発信や、ハンドル操作をアシスト |

| 夜間歩行者・自転車検知 | 暗い場所でセンサーが歩行者や自転車を検知し、警告や自動ブレーキを作動 |

これらの技術は、ドライバーの安全運転を補助するだけでなく、歩行者や自転車といった交通弱者の保護にも直結しています。

特に夜間や視界が悪い状況での事故防止に効果を発揮しており、社会全体の交通事故件数の減少に貢献しています。

つまり、軽自動車は「衝突時の守り」だけでなく「事故そのものを起こさないための備え」も強化されているのです。

次章では、こうした最新技術の成果を踏まえ、第三者機関が実施する安全性ランキングを紹介します。

第三者評価機関による安全性が高い軽自動車ランキング

最新の軽自動車は安全技術が大きく進化しており、従来は不安視されがちだった安全性についても、普通車に匹敵するレベルを備えるモデルが増えています。

特に、国土交通省と自動車事故対策機構(NASVA)が実施する自動車アセスメント(JNCAP)は、衝突安全性能や予防安全性能を総合的に評価する国内唯一の公的指標として信頼性が高いものです。

ここでは、JNCAPが2023年度に公表した最新データをもとに、安全性で高く評価された軽スーパーハイトワゴン4車種を取り上げます。

それぞれの特徴や日常での使い勝手を交えながら紹介します。

軽自動車のご購入を検討されている方は、是非参考にしてください。

▼JNCAP評価表の見方

▼JNCAP評価表の見方ランキングでは、各車種の安全性を「JNCAP(自動車アセスメント)」の評価に基づいて比較します。表の見方は次のとおりです。

総合評価(星/%)

JNCAPが算出する総合スコア。満点に対する得点率を%で表し、星の数(★★★★★が最高)でも示されます。

予防安全性(AEBなど)

自動ブレーキ(AEB:歩行者昼夜対応)や車線逸脱防止、踏み間違い防止など「事故を未然に防ぐ性能」の評価。得点率に応じてAランク・Bランクが付与されます。

衝突安全性

前面衝突、側面衝突、歩行者頭部・脚部保護など「衝突時のダメージをどれだけ抑えられるか」を示す評価。こちらもAランク・Bランクに区分されます。

事故自動緊急通報(eCall)

事故時に自動で緊急通報を行うシステムの有無を評価。搭載している場合は「先進型(最高評価)」、未搭載の場合は評価対象外となります。

ホンダN-BOX

ここでは、軽自動車の中で最も安全性が高いと評価されているホンダのN-BOXについて紹介します。

※ホンダ公式 ※ホンダ公式 |

|

| JNCAP総合(2023年度) | 91%(★★★★★) |

|---|---|

| 予防安全性(AEB等) | Aランク |

| 衝突安全性 | Aランク |

| 事故自動緊急通報(eCall) | 先進型 |

| 参考価格帯 | 1,739,100円〜(グレードにより異なる) |

※2023年のJNCAPの調査結果に基づく

ホンダのN-BOXは、広い室内空間と高剛性ボディを両立し、全タイプに事故につながる危険から運転手を守る「Honda SENSING」を標準装備しています。

Honda SENSINGとは、誤発進や自動ブレーキ、死角情報の共有など、ホンダが誇る安全運転支援技術の総称です。

そのほかのN-BOXの安全運転支援装備は、以下のとおりです。

- 車輪ロック防止+車輪空転防止+横滑り防止機能の制御システム

- 急ブレーキ感知時にハザードランプが点灯

- 坂道発進時の車の後退抑制

これらの充実した装備により快適で安心なドライブが可能になり、JNCAPの2023年の衝突安全・予防安全性能ともに普通車に劣らない最高評価(ファイブスター賞)を獲得しています。

スズキ スペーシア

ここでは、長時間の運転でも疲れにくい快適な走行性を誇るスズキのスペーシアについて紹介します。

※スズキ公式 ※スズキ公式 |

|

| JNCAP総合(2023年度) | 86%(★★★★) |

|---|---|

| 予防安全性(AEB等) | Aランク |

| 衝突安全性 | Bランク |

| 事故自動緊急通報(eCall) | 先進型 |

| 参考価格帯 | 1,530,100円〜(グレードにより異なる) |

※2023年のJNCAPの調査結果に基づく

スズキのスペーシアは、広い室内と低燃費を両立した軽スーパーハイトワゴンで、事故そのものを未然に防ぐ「スズキ セーフティサポート」を全車に搭載しています。

セーフティサポートの中核は単眼カメラ+ミリ波レーダー+超音波センサーを組み合わせた認識システムで、歩行者検知対応の自動ブレーキ(昼夜)を備えています。

また、スズキスペーシアはサポカーS(ワイド)に認定されており、以下のような機能が装備されています。

- ふらつき警報機能

- 低速時ブレーキサポート機能

- 誤発進抑制機能

- 標識認識機能

これらの充実した装備により、スペーシアは2017年度JNCAP予防安全性能アセスメントにおいて「ASV++(ダブルプラス)」を獲得し、優れた予防安全技術を備えた車として評価されました。

衝突安全性はBランクにとどまるものの、日常で多発する低速域の追突や歩行者事故の防止に強みを発揮する車種です。

とくにファミリー層や高齢ドライバーから「事故を未然に防ぐ軽自動車」として、根強い人気があります。

マツダ フレアワゴン

ここでは、落ち着いたデザインとマツダらしい操作感に加え、安全装備をしっかり備えた軽自動車、フレアワゴンについて紹介します。

※Mazda公式 ※Mazda公式 |

|

| JNCAP総合(2023年度) | 82%(★★★★) |

| 予防安全性(AEB等) | Aランク |

| 衝突安全性 | Bランク |

| 事故自動緊急通報(eCall) | 装備なし(評価対象外) |

| 参考価格帯 | 1,541,100円〜(グレードにより異なる) |

※2023年のJNCAPの調査結果に基づく

マツダのフレアワゴンは、スズキ スペーシアをベースにしたOEMモデルでありながら、マツダ車共通のデザイン哲学を取り入れた内外装が特徴です。

JNCAPの評価では予防安全性能がAランクと高い水準を獲得し、日常的な走行での危険回避力が証明されています。

マツダのフレアワゴンも「サポカーS〈ワイド〉」の認定条件を満たしており、以下の装備が搭載されています。

- 被害軽減ブレーキ(歩行者対応)

- 誤発進抑制機能

- ふらつき警報

- 標識認識機能

ただし、事故自動緊急通報(eCall)は非搭載のため評価対象外となり、衝突安全性もBランクにとどまっています。

その一方で、価格は154万円からと比較的手が届きやすく、必要に応じて安全装備を追加できる柔軟性があります。

落ち着いたテイストやマツダ販売網のサポートに魅力を感じる人にとっては、「安心とデザインの両立」を実現する選択肢といえるでしょう。

ダイハツ タント/スバル シフォン

ここでは、子育て世帯や高齢者に人気の「使いやすさ」と「安全性」を兼ね備えたダイハツ タントと、そのOEMモデルであるスバル シフォンについて紹介します。

※ダイハツ公式 ※ダイハツ公式 |

|

| JNCAP総合(2023年度) | 81%(★★★★) |

| 予防安全性(AEB等) | Aランク |

| 衝突安全性 | Bランク |

| 事故自動緊急通報(eCall) | 装備なし(評価対象外) |

| 参考価格帯 | タント:1,485,000円〜(グレードにより異なる)

シフォン:1,485,000円〜(グレードにより異なる) |

※2023年のJNCAPの調査結果に基づく

ダイハツのタントとスバルのシフォンは、軽スーパーハイトワゴンの中でも独自の「ミラクルオープンドア」を採用した姉妹車で、JNCAPの予防安全性はAランクです。

センターピラーをスライドドアに内蔵することで、大きな開口部を確保し、子どもや高齢者でもスムーズに乗り降りできるよう設計されています。

ファミリー層からは、チャイルドシートの装着・乗せ替えも簡単に行える点が大きく評価されています。

タントとシフォンには、ダイハツ独自の安全運転支援機能「スマートアシスト」を搭載し、以下のような機能を備えています。

- 歩行者昼夜対応の衝突被害軽減ブレーキ(AEB)

- 誤発進抑制

- ふらつき警報

- 標識認識機能

さらに、パノラマモニターや自動駐車支援機能も用意され、狭い住宅地や駐車場での事故リスクを低減しています。

衝突安全性はBランクで、eCallは未搭載のため評価対象外ですが、日常の操作ミスや夜間走行時の事故を防ぐ実効性の高い機能群がそろっています。

特に小さなお子さんや高齢者を同乗させる機会が多い家庭にとって、「日常に寄り添った安全性能」を持つ一台といえるでしょう。

安全性の高い軽自動車を選ぶ基準

軽自動車を選ぶときに大切なのは、「安全性をどの視点から評価するか」を明確にすることです。

見た目や価格だけで決めるのではなく、次のチェックリストを活用しましょう。

▼軽自動車の安全性チェックリスト

| 確認項目 | チェックポイント |

| JNCAP評価 | 衝突安全・予防安全の総合評価で★5(ファイブスター)を獲得しているか |

|---|---|

| エアバッグの種類と数 | 運転席・助手席に加え、サイド・カーテン・ニーエアバッグが搭載されているか |

| ADAS搭載状況 | 自動ブレーキや車線逸脱警報が全車標準装備されているか |

| 車体剛性 | 高強度ボディを採用し、キャビンが衝突時に守られる構造になっているか |

| 公的評価のチェック | JNCAPや国土交通省の試験結果を確認できるか |

| 使用シーン・家族構成 | 子どもを乗せる、高速走行が多いなど生活環境に合っているか |

このチェックリストを購入前に確認することで、カタログや広告では分かりにくい「本当に安全な軽自動車かどうか」を見極めやすくなります。

特に標準装備か一部グレード限定かは見落としやすいポイントなので注意が必要です。

また、カタログの数値や宣伝文句に頼らず、実際に試乗して走行性能を確かめることも大切です。

自分の生活環境や家族のライフスタイルに合った安全性能を備えた軽自動車を選ぶことで、長く安心して乗り続けられる一台に出会えます。

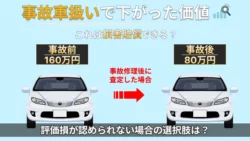

事故した軽自動車は修理と売却どちらがお得?

事故に遭った軽自動車は、修理するか売却するかで悩む方が多いです。

修理費が高額になるケースや、売却しても値がつかないケースなど、どちらを選んでも損をする可能性があります。

ここでは、修理と売却それぞれの「得するケース」と「損するケース」を比較して、どちらを選択する方がお得かを解説いたします。

| 修理で得するケース | 修理で損するケース |

| 損傷が軽微で修理費用が安い | フレームや足回りに損傷があり修復歴が残る |

| 車の価値より修理費が安い | 修理後も査定額が大幅に下がる |

| 長期間乗り続けたい場合 | 修理費用が高額で車の時価を超える |

| 愛着があり手放したくない | 修理後も再度故障リスクが高い |

修理は、損傷が小さく費用を抑えられる場合に有効です。

しかし、フレームや足回りの損傷などで修復歴が残ると、将来的な査定額が下がるリスクがあります。

修理後に売却を検討している場合は「修理費用>査定額」にならないかを必ず確認しましょう。

| 売却で得するケース | 売却で損するケース |

| 修理費用が車の価値を超える | 走行距離が短く状態が良いのに安値で手放す |

| フレームやエンジンに重大な損傷がある | 事故歴を気にしない層への販売ルートを探せなかった場合 |

| 車検前後で修理+維持費が高額になる | 信頼できる業者を選ばず低い査定で売却してしまう |

| 海外輸出や部品利用ルートがある業者に依頼する | 複数業者で比較せず即決してしまう |

売却は、修理費が車両価値を上回るときやフレーム・エンジンに重大な損傷がある場合に有効です。

ただし、業者選びを誤ると安値で手放すことになるので注意が必要です。

海外輸出や部品利用のネットワークを持つ複数の買取業者に査定を依頼し、査定額を比較検討することが成功の鍵となります。

では、実際に事故した軽自動車を売却する場合、どのような売却先を選ぶのが良いのでしょうか。

事故した軽自動車のおすすめ売却先

事故車の売却先にはいくつかの選択肢があります。

どこに売るかによって査定額や手間は大きく変わるため、まずは代表的な売却先の特徴を比較してみましょう。

| 売却先 | 高額査定の可能性 | 手間の少なさ | デメリット |

| 事故車買取専門業者 | ◎ 高い | ○ 簡単かつ基本無料 | 業者選びが重要 |

|---|---|---|---|

| 新車ディーラー | ✖低い | ◎ 購入手続きも可 | 高額査定は期待薄 |

| 中古車買取店 | △ 状態による | ○ 簡単かつ基本無料 | 事故現状車は不可のケース多い |

| 解体業者 | △ 部品の売値次第 | △業者による | 重要部品損傷で価値下落 |

| 個人間オークション | △市場の需要次第 | ✖手間大 | 需要次第では買い手が見つからない |

とくに注意したいのは、修理していない事故車はディーラーや中古車買取店では基本的に売れないという点です。

仮に引き取ってもらえたとしても、修理費用を別途請求されるか、かなり安い査定額になることが多いのです。

そこでおすすめなのが、事故車専門の買取業者です。

壊れたままの車でも引き取ってくれるのはもちろん、海外への輸出ルートやパーツ単位での販売網を持っているため、国内では値がつかないような軽自動車や故障車でも高額買取が期待できます。

手続きもシンプルで、査定から引き取りまで一括で任せられる安心感があります。

事故車買取のタウは、世界各地への販路を持っており、事故現状車でも車の需要を最大限に活かした高額査定が可能です。

さらに、レッカー費用や手続きの代行も基本的に無料なので、売却までの手間を大幅に減らすことができます。

「修理していない事故車をできるだけ高く、安心して売りたい」とお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。

まとめ

軽自動車は「衝突に弱い」という昔のイメージを持つ方も少なくありませんが、現在の軽自動車は安全性能が大きく進化しています。

衝突安全ボディや先進運転支援システムなどの最新技術を搭載した車種も増えており、正しい知識と評価基準をもとに選べば、日常生活で安心して利用できる十分な安全性があります。

とはいえ、万が一事故に遭った場合は修理費用が高額になるケースも多く、修理より売却を選んだ方が合理的な場面もあります。

その際の売却先としてもっともおすすめできるのは 事故車買取専門業者 です。

海外への販売経路を持つ業者であれば、国内で値がつきにくい車でも海外需要や部品利用を通じて適正な価格で買い取ってもらえる可能性が高くなります。

ただし、事故車専門業者にも大手から中小まで幅広く存在し、中には消費者の弱みに付け込む悪質な業者もあるため注意が必要です。

安心して取引するためには、以下のようなポイントを満たす業者を選びましょう。

- 必要な手続きや流れをわかりやすく説明してくれる

- 出張査定・レッカー移動・代行手数料が無料

- 強引な引き止めやしつこい営業をしない

何よりも大切なのは、査定から引き渡しまで不安を感じずに、気持ちの良いコミュニケーションが取れるかどうかです。

最新の安全性を備えた軽自動車を選んで普段の生活を安心して過ごし、万が一の事故の際も信頼できる専門業者に任せることで、カーライフ全体を安心で支えることができます。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。