「車と自転車の接触事故」に遭ったとき、

ドライバーの立場からは、

「急に自転車が飛び出してぶつかってしまった・・・自分の過失はどのくらい?」

「軽い接触でも保険でどこまで対応してもらえるの?」

自転車側は、

「車にぶつけられた場合、治療費や修理費はどこまで請求できるの?」

「事故に遭ったけれど、自分にも過失があると言われたらどうすればいいの?」

といった不安や疑問を抱くのではないでしょうか。

結論として、過失割合は交通ルールの違反内容や事故の状況によって個別に決まるため、一概に「車何割、自転車何割」とは断言できません。

ただし、過失割合の大小にかかわらず、自分が加入している「自転車保険」や「特約」を活用することで、接触事故後の手続きをよりスムーズに進めることが可能です。

この記事では、車と自転車の接触事故における過失割合の決まり方や、事故状況別の過失割合の目安、そして双方の立場での補償や対応方法を詳しく解説します。

この記事を読むことで、万が一事故に遭った場合でも、自分の過失割合や対応の流れを把握し、落ち着いて適切な行動を取れるようになります。

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。

趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。

長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。

...続きを読む

岩淵 俊

岩淵 俊

車と自転車の接触事故を起こしたときの対応手順

車と自転車の接触事故を起こした場合、下記の4手順に沿って対応しましょう。

- 負傷者の救護

- 現場の安全確保

- 警察への通報

- 保険会社へ連絡

①負傷者の救護

まず、事故に遭ったらハザードランプを点灯させたうえで路肩に停止し、周囲にけが人がいないかを確認します。

負傷者がいる場合の接触事故は、負傷者の救護を最も優先して行いましょう。

②現場の安全確保

次に2次被害を防ぐために、発煙筒や三角表示板で後続車に注意喚起を行います。

③警察への通報

負傷者の救護と現場の安全確保が完了したら、警察に通報しましょう。

けが人がいない場合でも同様に、警察への通報が必須です。

④保険会社へ連絡

警察に通報した後は、自身が加入している保険会社と相手方の保険会社へ事故の連絡を行いましょう。

保険会社への報告が遅れると、補償対応が円滑に進まなかったり、契約条件によっては保険金が支払われない可能性があります。

下記の記事でより詳しく電話の時に伝えるべきことや事故対応について解説していますので、参考にしてみてください。

接触事故後の対応が終わったら、修理費や車の損傷具合が気になる方も多いでしょう。

事故で動かせなくなった車や修理費が高額になる場合は、「事故車買取のタウ」にご相談ください。

世界120カ国以上の販路を活かして、高価買取を実現します。

最短20秒、査定は無料です。

車と自転車の事故の過失割合の決まり方

車と自転車の事故では、「どちらがどの程度過失があるのか」を示す過失割合が、示談金や保険金の金額に大きく影響します。

基本的に過失割合は、交通ルール違反や事故状況、双方の注意義務違反の程度をもとに、保険会社同士の示談交渉や裁判所の判断で決定されます。

過失割合に影響する要因は下記の3つです。

- 過失割合は「誰が事故を防げたか」が重要

- 過失割合は「基本割合+修正要素」で構成

- 自転車よりも車側の過失が重く見られやすい理由

それぞれ詳しく解説します。

過失割合は「誰が事故を防げたか」が重要

交通事故の過失割合は、「どちらが交通ルールを破ったか」だけで決まるわけではありません。

保険会社や裁判所は、速度・天候・見通し・ブレーキや回避行動の有無・周囲の交通状況など、事故を防ぐための行動が取れたかどうかを総合的に判断します。

つまり、重要なのは単なる違反の有無ではなく、「どちらが事故を防ぐことができたか」という視点です。

たとえば、交差点で自転車が一時停止を怠った場合でも、車側に減速や回避の余地があったと認められれば、車側にも過失があると判断されることがあります。

このように、過失割合の判断では、交通ルールの違反内容とともに、事故を回避するための努力や注意義務(道路交通法第70条)を果たしていたかが大きなポイントとなります。

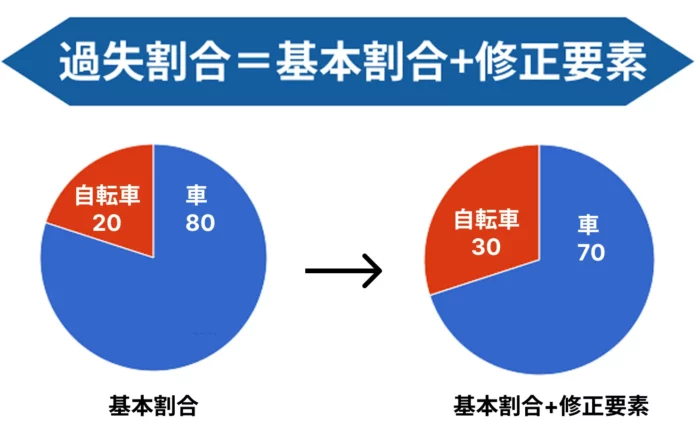

過失割合は「基本割合+修正要素」で構成

過失割合は、「基本割合+修正要素」で構成されます。

基本割合とは、過去の裁判例や法改正などを元に、過去の事故の型(類型・形態)ごとに定められた、事故の責任割合の基本的な目安です。

次に修正要素とは、現場の状況や双方の行動によって調整される要素を指します。

基本割合に、交通ルールの違反などの修正要素が加わり、最終的な過失割合が決定されます。

より詳細な事故状況別での基本割合は、【車と自転車の事故でよくある基本過失割合】で解説しています。

自転車よりも車側の過失が重く見られやすい理由

車と自転車の事故で、車側の過失が重く見られやすい理由は、道路交通法上の義務や、自動車の持つ危険性に応じた高度な注意義務が車側に課せられているためです。

自転車は車両の一種(軽車両)として扱われるものの、事故の際には重大な被害を受けやすいため、過失割合の判断においても考慮されます。

このため、事故における自転車の基本的な過失割合は、車に比べて低く設定されるケースが多いのが実務上の傾向です。

特に交差点や住宅街など、事故が起こりやすい場面で十分な減速や安全確認を怠っていた場合には、車側の過失が重く判断される可能性があります。

車と自転車の事故でよくある基本過失割合

事故のパターンによって、過失割合の基準は異なります。

この章では、実際に発生しやすい5つの場面を例に、保険実務上の過失割合の目安を紹介します。

自分のケースに近いものを確認することで、大まかな過失割合がわかるでしょう。

信号のある交差点での接触事故

信号機のある交差点では、信号遵守(道路交通法第7条)が最も重視されます。

信号機のある交差点での接触事故の、基本的な過失割合は下記の通りです。

| 状況 | 車の過失割合 | 自転車の過失割合 |

| 車が赤信号×自転車が青信号 | 100 | 0 |

| 車が赤信号×自転車が黄信号 | 90 | 10 |

| 車が赤信号×自転車が赤信号 | 70 | 30 |

| 車が黄信号×自転車が赤信号 | 40 | 60 |

| 車が青信号×自転車が赤信号 | 20 | 80 |

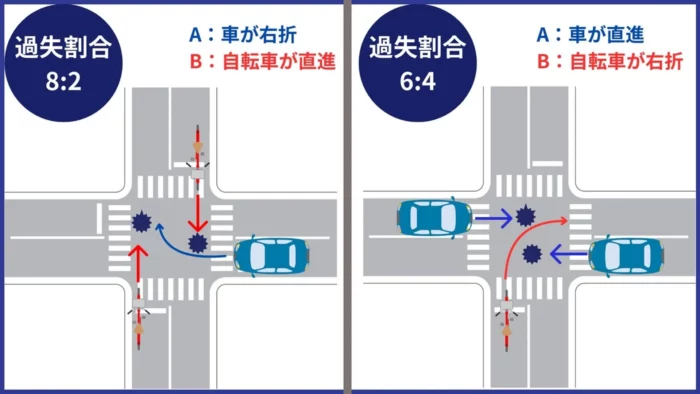

信号のない交差点での接触事故

信号機のない交差点では、基本的に「優先道路を通行する車両」が優先されます。

また、優先道路でない場合は「左方から来る車両を優先する(左方優先)」という道路交通法第36条のルールが適用されます。

このような交差点で車と自転車が接触事故を起こした場合、過失割合は以下のように判断されるのが一般的です。

| 状況 | 車の過失割合 | 自転車の過失割合 |

| 車が右折×自転車が直進 | 80 | 20 |

| 車が直進×自転車が右折 | 60 | 40 |

進路変更での接触事故

進路変更による接触事故では、進路を変えた側に過失が重くなるのが原則です。

道路交通法第26条は「進路変更時に他の車両の通行を妨げてはならない」と定めており、安全確認を怠った側が大きな責任を負います。

車が進路変更をした場合

車側の過失が7〜8割とされるのが一般的です。

車は進路変更時に、後方確認やウインカーによる合図、安全確認を行う義務があります(道路交通法第26条・第53条)。

そのため、安全確認を怠り自転車と接触した場合、車側の注意義務違反が重く評価されます。

ただし、自転車が車の死角を走行していた、または極端に接近していた場合には、自転車にも一定の過失が認められることがあります。

自転車が進路変更をした場合

自転車側の過失が6〜7割と判断されるケースが多いです。

自転車も軽車両として、進路を変える際には後方確認を行う義務があります(道路交通法第26条)。

そのため、急な進路変更や後方確認不足で車と接触した場合、自転車側の過失が重くなります。

一方で、車側が十分な車間距離を保たず接近していた場合には、車側にも一定の過失が認められることがあります。

車のドアを開けたときの接触事故

車側の過失がほぼ100%になるケースが多いです。

停車中・駐車中にドアを開けた際は、後方の安全を確認する義務があり(道路交通法第71条第1項第4号)、これを怠った場合、ドアを開けた運転者または同乗者に重大な過失が認められます。

ただし、自転車が歩道から突然飛び出したり、極端に車体すれすれを走行していた場合などは、自転車側に一定の過失が加わるケースがあります。

逆走してきた自転車と車の接触事故の場合

自転車の過失が7〜9割とされるケースが多いです。

自転車の右側通行(逆走)は道路交通法第17条・第18条に違反しており、事故原因の大部分が自転車の違反行為にあると判断されます。

ただし、車側が見通しの悪い道路で徐行を怠ったり、前方不注意だった場合には、車側にも一定の過失が認められることがあります。

車と自転車の事故における過失割合の修正要素

交通事故において、車と自転車の接触事故では「過失割合の修正要素」が大きな争点になります。

この章では、車側・自転車側それぞれで過失割合が大きくなる修正要素を紹介します。

▼この章で分かること

- 自転車の過失割合が大きくなるケース

- 車側の過失割合が大きくなるケース

自転車の過失割合が大きくなるケース

以下のようなケースでは、自転車側の過失が大きく判断される可能性があります。

| 修正要素 | 詳細 | 加算目安 |

| 夜間に走行 | 夜間は車側から自転車を認識することが難しくなるため | +5 |

| 逆走 | 道路の左側を走行するという原則に反する行為であり、道路交通法違反 | +5 |

| 高速度での侵入 | 自転車が約20km/hを超えて走行していた場合に適用 | +10 |

| 自転車の著しい過失 | 「スマホの操作」や「二人乗り」などの過失を犯した場合に適用 | +10 |

| 自転車の重過失 | 「酒酔い運転」などの過失を犯した場合に適用 | +15~20 |

▼著しい過失の具体例

- 前方不注意

- スマートフォンを使用しながらの運転

- 酒帯び運転

- 二人乗り

▼重過失の具体例

- 酒酔い運転

- 制動装置不良(ブレーキが効かない状態)

- 信号無視による侵入

これらに該当する場合、過失割合が5%〜20%程度加算される可能性が高いです。

自転車も道路交通法上「軽車両」として扱われ、車と同様に道路交通法を遵守する義務があります。

ヘルメットの着用、ライト点灯、左側通行の遵守など、日常的な安全意識が非常に重要です。

車側の過失割合が大きくなるケース

車は自転車に比べて速度・質量ともに大きく、事故時に与える損害も重大であるため、より高い注意義務が求められます。

主に車側が加算されやすい修正要素は下記です。

| 修正要素 | 詳細 | 加算目安 |

| 歩行者が幼児・児童・老人 | 歩行者が6歳未満(幼児)、6歳以上13歳未満(児童)、65歳以上(老人)のいずれかである場合に適用 | +5~10 |

| 横断歩道の進行 | 横断歩道を通過する際、運転者は特に慎重に運転する必要があるため | +10 |

| 車の著しい過失 | 「脇見運転」などの過失を犯した場合に適用 | +10 |

| 車の重過失 | 「無免許運転」などの過失を犯した場合に適用 | +20 |

▼著しい過失の具体例

- 前方不注意

- 携帯電話・カーナビ操作による脇見運転

- 酒帯び運転

- 追い越しや右折時の確認不足

▼重過失の具体例

- 酒酔い運転

- 無免許運転

- 制動装置不良(ブレーキが効かない状態)

- 信号無視による侵入

車側がこれらの修正要素に該当すると、過失割合が10%〜20%程度加算される可能性があります。

特に、幼児・児童・老人が関与した事故では、運転者の注意義務違反が問われる傾向にあります。

実際に、「自転車側に一定の不注意があったとしても、運転者は危険を予見し、減速・停止すべきだった」として車側の過失が大きく認定される例が少なくありません。

早めの減速・左右確認・安全な車間距離の確保を心がけ、重大事故を未然に防ぐように務めましょう。

また、軽微な接触事故でも、車の損傷が思ったより大きい場合があります。

修理するかどうか迷ったら、「事故車買取のタウ」に一度ご相談ください。

査定は無料で、すぐに査定額をチェックできます。

歩行者・自転車と車の接触事故の3つの注意点

接触事故が発生した際、被害があまりないように見えても油断は禁物です。

以下の3点を徹底して、後々のトラブルを防止しましょう。

- その場で示談を成立させない

- 軽い接触事故でも警察・保険会社への報告は必須

- 接触事故後は自覚症状がなくても必ず病院を受診

その場で示談を成立させない

事故の直後は冷静な判断ができないことが多く、「軽い接触事故だから大丈夫」とその場で示談を終わらせてしまうケースがあります。

しかし、当初は自覚症状がなくても、数日後にむち打ちや神経症状、内出血などの症状が現れることも少なくありません。

数日後に接触事故によるけがの症状が出ても、事故現場で示談を成立させてしまっていた場合、治療費や慰謝料の請求が困難になるリスクがあります。

また、口頭だけの示談では後から主張が食い違ったり、証拠が残らずトラブルに発展するおそれもあります。

そのため、事故現場での口約束による示談は避け、必ず正式な手続きを踏むことが重要です。

軽い接触事故でも警察・保険会社への報告は必須

たとえ軽微な接触事故であっても、「大したことがないから」と警察への通報を怠るのは非常に危険です。

通報しないまま現場を離れると、後から「当て逃げ」や「事故報告義務違反(道路交通法第72条)」と見なされる可能性があります。

また、保険金の請求には「事故証明書」が必須です。

事故証明書は、原則として警察に届け出された事故に対してのみ発行されます。

そのため接触事故の被害の大小にかかわらず、必ずその場で警察に通報し、保険会社にも速やかに連絡しましょう。

接触事故後は自覚症状がなくても必ず病院を受診

接触事故後は自覚症状がなくても必ず病院を受診しましょう。

接触事故直後は興奮状態によりアドレナリンが分泌され、痛みや体の異常に気づきにくいことがあるためです。

交通事故で起こりやすいむち打ち、打撲などのけがは数時間〜数日後に症状が現れることが多く、放置すると悪化する可能性もあります。

また、事故との因果関係を証明するには、できるだけ早期に医療機関を受診し、診断書を取得しておくことが必須です。

そのため自覚症状がなくても、接触事故後は必ず病院で検査を受けましょう。

示談内容や過失割合に不満があるときの対処法

交通事故後、保険会社から提示された示談内容や過失割合に納得できないとき、どうすればいいか悩む方は少なくありません。

「こちらは悪くないのに過失が大きすぎる気がする」「相手の言い分ばかり通っている」と感じたら、再検討を求めたり、専門家に相談したりすることができます。

ここでは、示談に不満があるときの具体的な対処法を2つ紹介します。

- 証拠や状況をもとに再検討を求める

- 弁護士や交通事故の専門家に相談する

証拠や状況をもとに再検討を求める

まず、自分にとって不利だと感じる過失割合や示談内容については、証拠を整理して、相手の保険会社に再交渉を申し入れることができます。

被害者でも一部に過失がある場合は、保険会社の判断に対して再検討を求めることが可能です。

仮に、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、特約を利用し弁護士を通して示談交渉を進めることができます。

弁護士や交通事故の専門家に相談する

特に相手が全面的に非を認めていない場合や、損害賠償に大きな差が出そうなケースでは、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで下記のようなメリットがあります。

弁護士特約がなく相談料が不安な場合は、「法テラス」など無料相談を利用するのもおすすめです。

まとめ

車と自転車の接触事故では、事故状況に応じて過失割合が大きく変わるため、一概にこの過失割合になるとは言えません。

車と自転車の接触事故では下記のポイントを押さえておきましょう。

- 自転車側にも道路交通法上の義務がある

- 過失割合の認定は裁判例・証拠・状況次第で変動する

- 軽微な事故でも警察への通報と病院受診は必須

- 必要に応じて専門家(弁護士)への相談も検討を

事故後の初期対応や判断によって、その後の補償や責任が大きく変わる可能性があります。

まずは、落ち着いて法的に正しい対応を心がけることが重要です。

なお、自転車以外との接触事故の場合は、以下の記事も参考にしてください。

自転車との接触事故でも、車には思わぬ損傷がある場合があります。

「事故車買取のタウ」なら、事故に遭った車でも、世界120カ国以上の販路を活かして高価買取が可能です。

最短20秒、査定はもちろん無料。

事故後の修理費や処分に悩む前に、一度ご相談ください。

岩淵 俊

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。